文丨劉燦姣

一塊石碑的發(fā)現(xiàn)

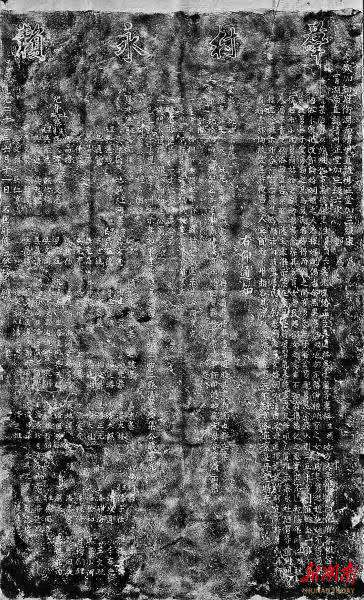

2008年8月15日,中南大學(xué)教授胡彬彬與靖州三鍬鄉(xiāng)的鄉(xiāng)長王華在桂黔邊境地區(qū)的田野考察中,于地筍村過馬沖古道三岔口偶然發(fā)現(xiàn)了兩塊石碑。一塊因風(fēng)化嚴(yán)重,僅能辨認(rèn)出“康熙五十年”的年款;另一塊則保存完好,碑額橫題“群村永賴”四個大字,經(jīng)測量露出地面部分高178厘米、寬110厘米,碑文清晰可辨,共計926字。這塊石碑的背后,隱藏著一個關(guān)于苗族婚姻制度變革的驚心動魄的故事。

“群村永賴”石碑。

“群村永賴”石碑。

胡彬彬敏銳地意識到這塊碑刻的特殊性。經(jīng)過仔細(xì)研讀碑文,他揭開了道光年間靖州地區(qū)苗族社會的一場重大變革。碑文記載了道光二十一年(1841年)靖州官府嚴(yán)禁“舅霸姑婚”的禁令,以及鍬里二十四寨合款鐫碑的經(jīng)過。這一發(fā)現(xiàn)填補了苗族婚姻制度研究的空白,也為理解苗族社會的發(fā)展提供了重要實物證據(jù)。

碑文的記載源于一樁命案。道光十八年(1838年),靖州鍬里萬才寨的潘正元之女潘好山,按照“舅霸姑婚”的習(xí)俗,嫁給了地背寨的吳家。然而,她的丈夫是一個智力低下且性格暴戾的人,時常虐待她。潘好山不堪忍受,最終用毒蘑菇將丈夫毒死。這起案件震驚了鍬里二十四寨,也引發(fā)了當(dāng)?shù)貙Α熬税怨没椤边@一陋習(xí)的深刻反思。

“舅霸姑婚”是苗族社會的一種畸形婚姻制度,源于母系氏族社會的遺風(fēng)。姑姑的女兒必須嫁給舅舅的兒子,若舅家無子,則需嫁給堂舅之子,或支付高額財物才能外嫁。這一制度剝奪了青年男女的婚姻自主權(quán),導(dǎo)致近親結(jié)婚、人口質(zhì)量下降,甚至引發(fā)溺殺女嬰的惡習(xí)。潘好山的悲劇正是這一制度的縮影。

案件發(fā)生后,當(dāng)?shù)赜凶R之士聯(lián)名上稟州府,請求廢除“舅霸姑婚”這一陋習(xí)。道光二十一年(1841年),靖州直隸州長官宋晏春及代理州府鄭武正式頒布禁令,嚴(yán)禁這一陋習(xí),并令鍬里二十四寨合款鐫碑,以昭示后人。這一變革不僅解放了苗族青年的婚姻自由,還通過打擊溺女行為,提高了人口質(zhì)量,促進(jìn)了社會的健康發(fā)展。

這塊石碑的發(fā)現(xiàn),在民族學(xué)研究領(lǐng)域具有多重價值。首先,其文物價值體現(xiàn)在正史、證史、補史功能上。清代地方志書因“王化”統(tǒng)治思想對少數(shù)民族習(xí)俗存在歧視性記載,往往將苗族婚俗簡單歸類為“蠻風(fēng)陋習(xí)”。“群村永賴”碑以第一手物證資料,填補了官方文獻(xiàn)對苗族婚姻制度變革記載的空白。碑文中詳細(xì)記錄的訴訟過程、禁令內(nèi)容及執(zhí)行方式,為研究清代地方治理提供了完整案例。其次,碑文糾正了學(xué)界對苗族婚姻史的認(rèn)知偏差。過往研究因物證缺乏,多強調(diào)苗族婚俗的自由開放特質(zhì),而忽視了其內(nèi)部存在的制度性壓迫。碑文揭示的“舅霸姑婚”制度,展現(xiàn)了傳統(tǒng)婚俗中鮮為人知的強制性面向,為理解苗族社會結(jié)構(gòu)提供了新視角。最后,作為清代地方立法的實物見證,該碑體現(xiàn)了中央政權(quán)與地方習(xí)慣法的互動模式。道光年間正值清王朝推行“改土歸流”政策的關(guān)鍵期,碑文反映的地方官處理民族事務(wù)時采取的“因俗而治”策略,對研究清代民族政策具有標(biāo)本意義。

學(xué)術(shù)的接力

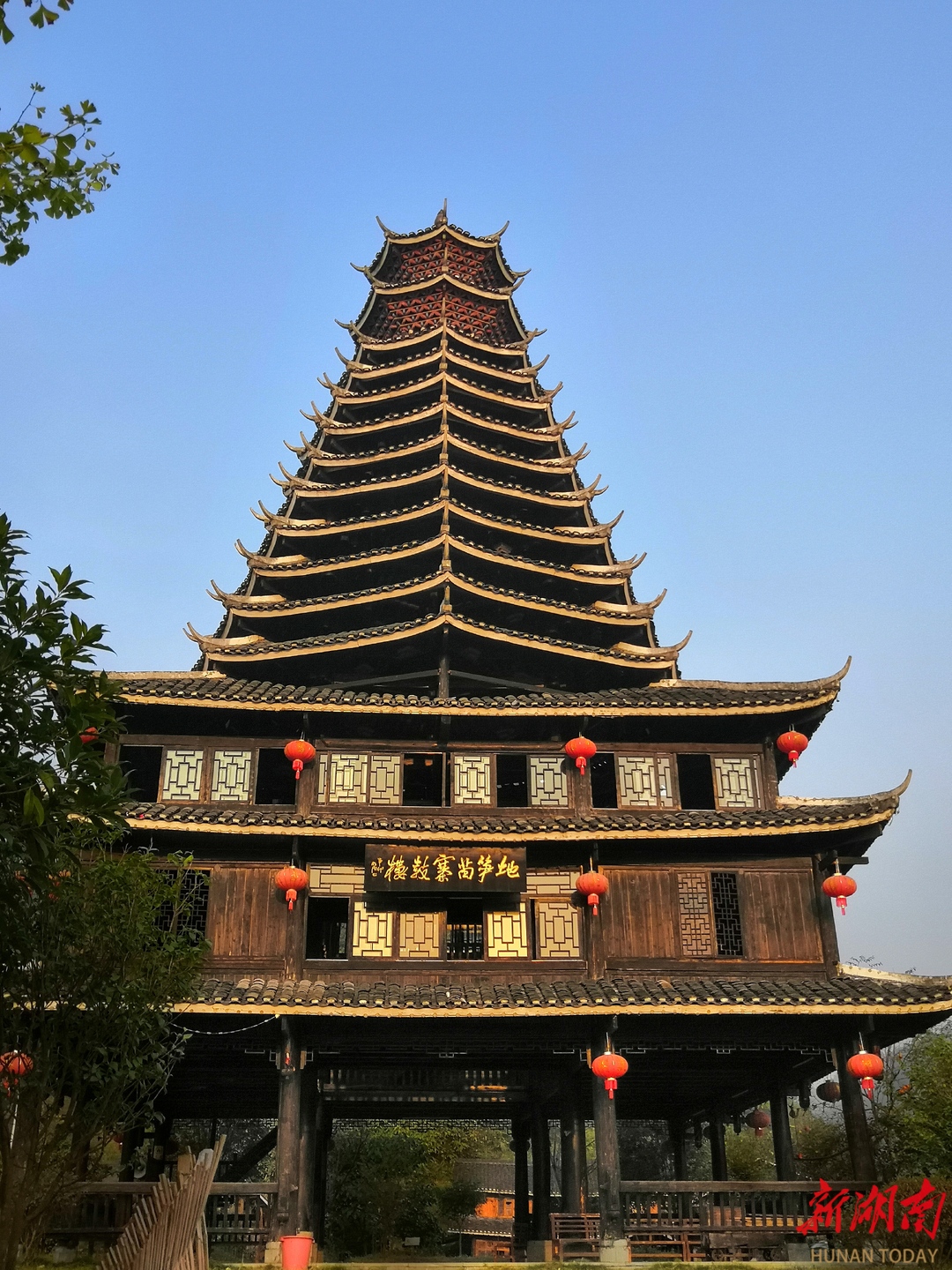

地筍苗寨鼓樓。

地筍苗寨鼓樓。

2019年10月,為了評估“十三五”規(guī)劃期間民族特色村寨的保護(hù)與發(fā)展情況,我?guī)ьI(lǐng)學(xué)生重返靖州。“群村永賴”碑依然矗立在原地,但村寨的面貌已發(fā)生了巨大變化。在物質(zhì)層面,基礎(chǔ)設(shè)施現(xiàn)代化程度顯著提升,水泥路的覆蓋率達(dá)92%,4G網(wǎng)絡(luò)、智能手機的普及讓信息流通更加迅速。在制度層面,國家司法體系已深度嵌入基層社會,村委會調(diào)解糾紛占比達(dá)76%,傳統(tǒng)“款約”的規(guī)范功能明顯弱化。

但調(diào)查也發(fā)現(xiàn),某些傳統(tǒng)規(guī)范表現(xiàn)出頑強生命力。走訪寨老時,一位老人笑著說:“現(xiàn)在誰還罰三斤六兩?有事都找村委會了。”然而,當(dāng)談到山林保護(hù)時,他又嚴(yán)肅地說:“砍樹要補種,偷柴要罰錢——這規(guī)矩老輩子傳下來的,現(xiàn)在也還在用。”談及婚姻習(xí)俗時,雖然“舅霸姑婚”徹底消失,但“姑舅表親優(yōu)先婚”的觀念在老年群體中仍有21%的支持率。這種“制度記憶”的延續(xù)性,引證了法國社會學(xué)家布迪厄所說的“慣習(xí)”理論。

這種變與不變的對比,反映了傳統(tǒng)與現(xiàn)代的交融。一方面,現(xiàn)代化的浪潮沖擊著古老的習(xí)俗;另一方面,某些根深蒂固的傳統(tǒng)依然在發(fā)揮作用。石碑所承載的記憶與規(guī)則,在新的時代背景下以不同的方式延續(xù)著。

靖州苗寨婚禮。

靖州苗寨婚禮。

2020年7月,碩士研究生高小佳為了撰寫畢業(yè)論文“湖南靖州地筍村苗族婚俗變遷研究”,多次來到靖州。高小佳的田野調(diào)查顯示,盡管“舅霸姑婚”被禁,但新中國成立前地筍村的婚姻仍需要“父母之命,媒妁之言”。89歲的潘玉元老人回憶,當(dāng)時提親存在三種模式:一是青年自由戀愛后請媒人(多為德高望重的歌師或親屬)說合;二是父母相中對象后遣媒說親;三是媒人主動撮合門當(dāng)戶對的家庭。這三種方式都嚴(yán)格限定在苗族內(nèi)部,且媒人必須是已婚者,形成“無媒不成婚”的規(guī)范。值得注意的是歌師作為文化權(quán)威介入婚媒,反映出苗族“以歌通神”的古老傳統(tǒng)在婚姻協(xié)商中的現(xiàn)代轉(zhuǎn)譯。

2021年9月,博士研究生楊剛為完成其關(guān)于湘黔桂交界地區(qū)少數(shù)民族首領(lǐng)飛山公楊再思的博士論文,也多次深入靖州苗族侗族自治縣開展田野調(diào)查。與以往研究者側(cè)重于歷史文獻(xiàn)考據(jù)不同,楊剛特別關(guān)注散落民間的少數(shù)民族族譜、祖圖等非文字性史料,他走訪了當(dāng)?shù)厥鄠€楊氏宗祠,系統(tǒng)收集了三十余部不同支系的族譜資料,并對現(xiàn)存的祖宗畫像形制詳細(xì)測繪記錄。我們發(fā)表的《形象與認(rèn)同:湘黔邊界侗苗地區(qū)飛山公楊再思祖宗像的統(tǒng)一化建構(gòu)》一文中指出,盡管各支系族譜記載存在差異,但清代以來楊再思的視覺形象卻呈現(xiàn)出明顯的標(biāo)準(zhǔn)化趨勢——頭戴幞頭、身著圓領(lǐng)官服、手持玉如意的文官形象被普遍采納。這種形象建構(gòu)實則反映了明清時期中央王朝“改土歸流”政策下,少數(shù)民族精英通過重塑祖先形象來調(diào)適族群認(rèn)同的策略性選擇。這種視覺政治的變遷,與同期婚俗改革形成互文——二者共同體現(xiàn)了苗侗精英在王朝教化下的文化策略。雖然他的研究視角與前輩學(xué)者不同,但同樣在這片土地上尋找歷史的回響。學(xué)術(shù)研究就像一場接力賽,每一代人都在前人的基礎(chǔ)上增添新的理解。

2024年5月,我和碩士研究生趙自然將研究視野拓展至清水江流域的契約文書,對清至民國時期清水江文書中婚姻糾紛的調(diào)解進(jìn)行詳細(xì)考證。研究發(fā)現(xiàn),清至民國時期,黔東南苗族侗族通過“四路開親”等習(xí)慣法重構(gòu)婚姻圈,以解決因“舅霸姑婚”廢止導(dǎo)致的通婚資源緊張問題。

胡彬彬教授發(fā)現(xiàn)了石碑,揭示了“舅霸姑婚”的廢止過程,揭開了制度變革的序幕;我前期對“十三五”期間民族特色村寨的保護(hù)與發(fā)展情況進(jìn)行了評估,近期關(guān)注習(xí)慣法在婚姻糾紛中的“動態(tài)平衡”機制,并對比靖州與黔東南的地域差異,突出了學(xué)術(shù)接力的比較視野;高小佳則聚焦于靖州地筍村苗族婚俗的變遷,而楊剛則將這一歷史事件放在更大的民族歷史脈絡(luò)中考察。這種學(xué)術(shù)的接力,不僅豐富了研究內(nèi)容,也讓石碑的故事得以不斷傳承和深化。每一代學(xué)人的“再發(fā)現(xiàn)”,都是對前人所構(gòu)建知識框架的繼承與超越,這正是人文社會科學(xué)研究的魅力所在。

碑石與人的對話

靖州苗寨婚禮。

靖州苗寨婚禮。

石碑不會說話,但它承載的記憶和規(guī)則,卻在一代代學(xué)人的研究中不斷復(fù)活。或許五年后,我的學(xué)生會帶著他們的學(xué)生再次來到這里,用新的理論和方法重新解讀這塊石碑的故事。真正的學(xué)術(shù)傳承,不僅是在書齋里寫論文,更是在田野中尋找歷史的溫度,讓過去與今天對話。

未來的研究者或許會關(guān)注石碑在數(shù)字化時代的保護(hù)與傳播,或探討其對當(dāng)代民族政策的啟示。無論如何,石碑作為“記憶之場”的意義將隨著研究的深入而不斷拓展。

法國歷史學(xué)家皮埃爾·諾拉認(rèn)為:“記憶之場,是歷史與現(xiàn)實交匯的地方。”靖州的這塊石碑,正是這樣一個“記憶之場”。它不僅是古代立法的見證,也是幾代學(xué)人田野工作的坐標(biāo)。碑文上的某些規(guī)約已成為歷史,但只要還有人記得它、研究它、討論它,這塊石頭就永遠(yuǎn)不會真正沉默。

石碑的故事提醒我們,傳統(tǒng)與現(xiàn)代并非二元對立,而是可以相互調(diào)適、共同發(fā)展的。在快速變遷的時代,如何保護(hù)文化遺產(chǎn)、傳承歷史記憶,是我們需要持續(xù)思考的問題。而靖州的“群村永賴”石碑,正是這一思考的起點。它提示我們:有效的社會治理需要尊重地方性知識;學(xué)術(shù)研究貴在代際接力與視角創(chuàng)新。唯有保持對歷史的敬畏、對田野的執(zhí)著,才能真正聽懂石頭的語言,讓沉默的碑刻持續(xù)述說民族的記憶。

(作者系中南大學(xué)教授、博士生導(dǎo)師,中南大學(xué)中國村落文化智庫專家)

(本版面圖片均為作者提供)

責(zé)編:劉暢暢

一審:劉暢暢

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線