文丨湘 江

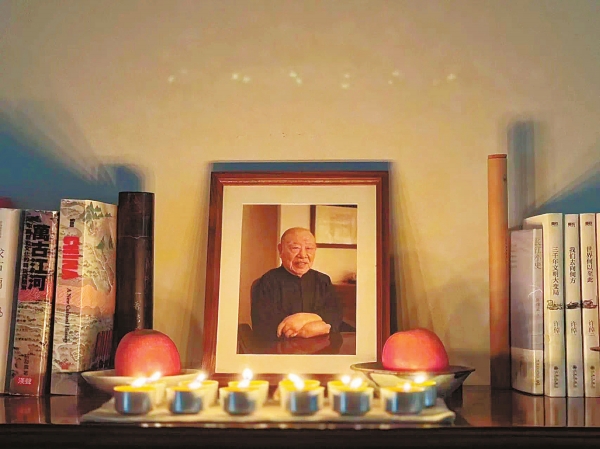

2025年8月4日,著名歷史學家許倬云在美國匹茲堡去世,享年95歲。“我愿意在離開這世界以前,盡一份該盡的力——做一天和尚,撞一天鐘;做一天教員,跟大家談一次話。”2023年11月,從一陣艱難的神經痛中緩解過來,許倬云在社交媒體上說。在人生暮年,他依然保持著對生命、對學術、對大眾的熱情與責任心。他的最后一條微博,還在回憶幼年時經歷的抗戰(zhàn)往事。

許倬云1930年9月出生于廈門鼓浪嶼,他患有先天性肌肉萎縮,一出生就手掌內屈,足背向地,13歲才能拄拐走路,一輩子沒有離開拐杖。

許倬云的父親許鳳藻,是北洋政府海軍少將,1911年參加辛亥革命。抗戰(zhàn)期間,許鳳藻主持第五戰(zhàn)區(qū)經濟委員會,保障軍糧民食供應以及安定社會秩序。年少的許倬云跟著父親流離各處,經歷過危險與饑餓。他常常提及抗戰(zhàn)犧牲的軍民,稱“不能忘,忘不了。”

1949年,許倬云隨家人遷臺,考入臺大外文系,在傅斯年的建議下轉入歷史系一直讀到碩士畢業(yè)。七年間他師從李濟、董作賓、芮逸夫、李宗侗等前輩學者,專攻上古史。許倬云后赴美國芝加哥大學求學,1970年移民美國,為美國匹茲堡大學歷史學系榮休講座教授。

許倬云被認為是華語世界最具影響力的史學大家之一,除上古史研究以外,他還精通經濟史、文化史、考古學、社會學。他的“古代中國三部曲”(《西周史》《中國古代社會史論》《漢代農業(yè)》)為學界典范之作。許倬云影響更大的可能是大眾史學的寫作,《萬古江河》《說中國》《中國文化的精神》都是大眾史學的經典。他堅信“歷史的意義在于大多數普通人的日常生活”,而非傳統的帝王將相和政治斗爭。

他致力于寫作“普通讀者讀得通的文章”,在新媒體時代,除了寫文章,他還接受媒體訪問,自己開通了各中文社交媒體的賬號,以短文字、短視頻的形式,與年輕的人們討論職業(yè)選擇、內卷、考試、如何看待歷史、中國古典詩歌……他語調平和、娓娓道來:“精神上的巨大空虛,是近百年來人類面臨的嚴重危機。人類創(chuàng)造了文化,不是只為了吃飽穿暖,不是只為了滿足生存的需要。在當今世界存在的種種文明沖突下,人只有找出許多超越性的價值,安頓自己的身心,穩(wěn)定自己的社會,才能面對個人和集體的種種困惑與災難,才能面對這巨大的自然,做出最適當的協調和欣賞。”評論區(qū)里,除了分享與討論,更多的是整齊劃一的“謝謝先生教誨”。

2022年,病中的許倬云在訪談節(jié)目中說:“本來,我具體的根在中國。現在病成這樣,也回不去了。但我的墳地在中國,已經做好了。我真正的歸屬,是歷史上的、永遠不停的中國。不是哪個點、任何面,是一個文化體,那是我的中國。那個中國里有孔子,有孟子,有董仲舒,有司馬遷,有蘇東坡,有杜甫,有辛棄疾,有楊萬里,有范文正公,有黃山谷,有王陽明,有顧亭林等等。那個中國里有經書、詩詞、戲曲、建筑,有人性,有人與人之間的關系,我還可以回到那里去。”

責編:劉暢暢

一審:劉暢暢

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線