華聲在線全媒體記者 沈田

仲夏的湖湘大地,山巒疊翠,阡陌縱橫。7月底,我有幸陪同老一輩無產階級革命家朱理治四子朱勇大哥,踏上了一段追尋父輩足跡、重溫烽火歲月的紅色旅程。我們走訪了深藏在湖南山水之間的幾處革命圣地:耿飚、劉英、任弼時、滕代遠等先輩的故居。這不僅僅是一次簡單的參觀,更像是一次精神的溯源,一次跨越時空的無聲對話。

耿飚故居——“將軍外交家的風骨搖籃”

我們的車駛入醴陵市楓林鎮隆興坳村,青磚灰瓦的耿飚故居靜靜矗立在綠意之中。這座樸素的院落,正是孕育了那位從“保衛黨中央的槍桿子”成長為“縱橫捭闔的外交家”的傳奇將星的搖籃。距離故居還有一段路,朱勇大哥便按捺不住內心的激動,撥通了電話:“志遠,我到了,到醴陵老家了!”電話那頭是耿飚同志之子耿志遠大哥,這份跨越時空的革命后代情誼,讓此行更添深意。

下車前,朱勇大哥特意叮囑我:“田田,在耿飚叔叔故居里,記得多幫我拍幾張照片。”他神情莊重,眼神里滿是期待。我連忙點頭應下。

推開故居的木門,時光仿佛倒流。朱勇大哥緊隨講解員,聽得格外專注,目光仔細流連在墻上一幅幅承載歷史的老照片上。當步入堂屋,耿飚同志的半身銅像巍然立于正中。朱大哥停下腳步,仰首肅立,向著這位父輩的戰友、革命的先驅,深深地三鞠躬。就在他抬頭的瞬間,我迅速按下手機快門,清晰地捕捉到他眼中閃爍的淚光——那是一種穿越血脈、連接信仰的深切緬懷,是后輩對先輩無言的敬仰與追思。

朱勇(右二)在耿飚銅像前合影

朱勇(右二)在耿飚銅像前合影

在相鄰的耿飚生平業績陳列館內,展柜里靜靜躺著將軍的遺物和泛黃的家書。朱勇大哥長久地凝視著,輕聲感嘆:“看著耿飚叔叔這些用過的物品,讀著他寫下的字句,‘從士兵到外交官’的無畏本色躍然眼前。無論手握鋼槍保家衛國,還是執掌外交為國爭光,那份對黨的赤膽忠心,對人民的滿腔熱忱,從未有過絲毫改變。”他頓了頓,思緒仿佛回到了自己初入全國人大外事委員會辦公室工作的歲月,“我那時由部隊轉業,恰在耿飚叔叔直接領導下工作。盡管這位老領導戰功赫赫、功勛卓著,卻一點架子也沒有,對我們這些普通干部始終平等相待、嚴格要求又言傳身教……”字字句句,飽含理解與崇敬,更透著一份親歷者的感念。

朱勇參觀耿飚故居

朱勇參觀耿飚故居

朱勇參觀耿飚故居

朱勇參觀耿飚故居

步出展館,故居院子里那棵歷經滄桑的老樹依舊枝繁葉茂。它無言地見證了一個農家少年從這里出發,投身革命洪流的壯闊人生。耿飚將軍“政治堅定、英勇善戰、開拓創新”的錚錚風骨,其根脈正深植于這片養育他的醴陵水土之中,歷經淬煉,光耀千秋。

劉英故居——觸摸永不褪色的赤誠

踏進長沙縣金井鎮鄭家大屋的門檻,一種歷史的溫度與堅守的力量便撲面而來。為我們引路的,并非專業講解員,而是一位滿頭銀發、步履卻異常堅定的老人——他是劉英同志家當年的長工后代,數十年來,從未領過分文報酬,唯以一顆赤子之心默默守護著這座承載著革命火種的院落。

朱勇(右一)在鄭家大屋前和老人合影

朱勇(右一)在鄭家大屋前和老人合影

“您辛苦了!”朱勇大哥快步上前緊握老人的手,無需過多言語,那份對革命先輩共同的深情,已在緊握的雙手中傳遞。老人用濃重的鄉音將歲月層層剝開:“1925年,劉英就是砸碎這院里的封建枷鎖沖出去的,投身革命洪流,成為我黨早期英勇無畏的女戰士.....”這份本色,穿越時空,依然在鄭家大屋的每一寸空氣中激蕩。

走進陳列室,墻上灰白的人物照片訴說著那個年代的故事,仿佛將時光拉回到那個血與火的年代。老人指著墻角水漬輕聲說:“長沙天氣潮濕,墻角墻壁總容易生霉,要經常買殺蟲劑、補墻灰。”語氣平淡得像聊家常,這輕描淡寫的一句,卻如重錘擊在眾人心坎——原來那些纖塵不染的展柜背后,是守護者數十年如一日的無私奉獻。

老人給朱勇講述劉英媽媽故事

老人給朱勇講述劉英媽媽故事

“田田你看。”朱勇大哥凝視著劉英的雕像,“我心底總喚她‘劉英媽媽’。”這份深沉的“母子”情誼,貫穿于劉英同志晚年生活的點滴。劉媽媽雖然年事已高,但朱勇大哥常陪她去看企業、訪工廠、下農村、逛市場……他們一起感受著時代的變遷,關切著百姓最真實的生活。他還講述起長征路上毛主席做媒,劉英與張聞天結為革命伴侶的往事,“說毛主席都親切地叫她‘娘娘’”。無論身處高位還是蒙冤歲月,這位走過萬水千山的女性始終保持著最純粹的底色——不居功、不自傲。這份超越血緣的深情,最終在劉英同志生命彌留之際,凝聚成最真摯的告白。劉媽媽病危之際,終于說出了藏于心底的遺憾,對守護在旁的朱勇輕聲道:“我一生最大的遺憾,就是朱勇不是我的兒子。”朱勇大哥當即緊緊握住劉媽媽的手,聲音哽咽卻無比堅定:“我就是您的兒子!”這超越血緣的母子情深,正是赤誠本色的無言延續,是信仰之炬最熾熱的傳遞。當朱勇大哥提議在雕像前合影時,陽光正穿過天井灑在劉英堅毅的面容上.....

朱勇(左三)在劉英雕像前合影

朱勇(左三)在劉英雕像前合影

老人敬著軍禮目送我們遠去

老人敬著軍禮目送我們遠去

臨走時,老人敬著軍禮目送我們遠去,如同一座沉默卻飽含深情的燈塔,守望著歷史的記憶。那一刻,車內一片寂靜。朱勇大哥緊抿著嘴唇,望向窗外,最終化作一聲沉重的嘆息。那嘆息里,是靈魂深處對信仰之光的頂禮膜拜,是后輩對先賢最崇高的致敬,更是無聲立下關于堅守與傳承的錚錚誓言。他那堅定的目光在這一刻讓我感受到,歷史的風雷與精神的炬火,在無聲的靜默中完成了最莊嚴的傳遞。

任弼時故居——感悟穿越時光的家風力量

汨水湯湯,烈日煌煌。 在任弼時故居的銅像前,我們敬獻花籃,深深鞠躬。緞帶上“深切緬懷任弼時同志”的金字,映著他肅穆的面容——此行不僅是后輩的瞻仰,更似歸家探親:銅像主人之女任遠征,正是朱勇大哥的兄嫂。

朱勇在任弼時銅像前敬獻花籃

朱勇在任弼時銅像前敬獻花籃

跟隨朱勇大哥來到紀念館,在展柜中我們看到了任弼時用過的拐杖、毛毯、皮帶、眼鏡…它們靜默無言,卻比任何慷慨陳詞更清晰地勾勒出這位革命家一生的精神底色。講解員輕輕指點展柜中的物品:“那張毛毯是上世紀30年代的時候,組織上發給任弼時的戰利品,這張毛毯陪伴他從長征一直用到了去世;還有這半條牛皮帶是長征途中吃剩的,由于過草地時陷入了干糧短缺,任弼時提議讓大家吃皮帶來充饑,靠這個辦法暫時解決了一段糧荒。后來任弼時在吃剩下的皮帶上用鋼筆寫了一行字:越吃越健康,將革命進行到底!”正是這樣堅定的革命理想,正是這樣堅定的信念,走出了人間奇跡,為中國革命打開了全新局面。這些遺物如同沉默的證人,在展柜玻璃中折射出永恒的光芒。人民公仆的豐碑,從來不需要黃金鑄就。

朱勇參觀任弼時紀念館

朱勇參觀任弼時紀念館

在家風展廳,朱勇大哥的目光聚焦在陳琮英老人的照片上。這位與任弼時風雨同舟的革命母親,眉眼間都散發著慈愛。朱勇大哥告訴我們,1995年,陳琮英老人93歲高齡時,她最疼愛的小兒子任遠遠不幸離世。面對白發人送黑發人的巨大悲痛,家人做了一個艱難的決定:向老母親隱瞞真相。他們含淚告訴陳媽媽,遠遠是“去國外執行特殊任務了,暫時不能聯系”。從此,這位歷經風雨的母親,在生命最后的八年里,日復一日將思念疊進枕邊,在窗欞旁守望遠方的歸影。直至2003年101歲高齡辭世,她始終懷抱著兒子終將歸來的念想。這長達八載春秋的晨昏定省,是至親以善意的謊言為老人撐起的一片無雨天空,其情可憫,其心可鑒。

離開展館前,朱勇大哥再次回望那半條皮帶,說:"這條皮帶不僅見證了長征路上的艱難歲月,更凝結著老一輩革命家最樸素也最偉大的信念。他們吃皮帶是為了讓后人不用再吃皮帶,他們負重前行是為了讓我們能夠輕裝前進。"真正的家風傳承,不在豪言壯語,而在這一件件浸透歲月滄桑的舊物里,在這些看似平凡卻震撼人心的故事中。

滕代遠故居——在歷史的光影中重逢

滕代遠故居位于湖南省懷化市麻陽苗族自治縣巖門鎮,為清代民居建筑,這座承載著厚重歷史的院落,每一處細節都在訴說著那段激情燃燒的歲月。我們穿過古樸的回廊,目光掠過墻上的老照片、陳列柜中褪色的文件,以及那些見證歷史的舊物,仿佛正沿著時光的長河溯流而上。

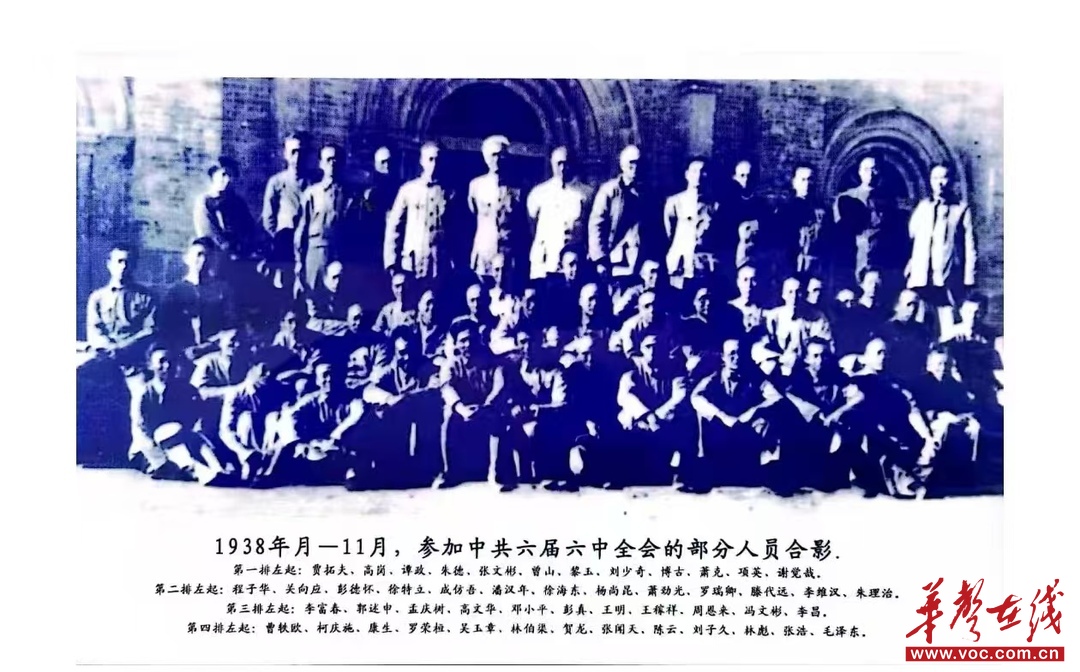

在陳列室的一角,一張黑白照片靜靜地懸掛著。照片中,一群身著簡樸軍裝的年輕人站成兩排,神情堅毅而從容。朱勇大哥的目光突然凝固在第二排最右邊的那個身影上——青布衣衫,面容清瘦,目光炯炯有神。"這是父親......真沒想到在這里能看到他......"朱勇大哥難掩心中的激動心情。他掏出手機,鄭重地將這張珍貴的合影記錄下來。照片拍攝于1938年中共六屆六中全會期間,那時的父親正值壯年,和許多革命同志一樣,滿懷理想投身于民族解放的洪流之中。照片中的父親年輕而堅定,眉宇間透著一股不屈的意志。朱大哥記得,父親生前很少主動提及那段崢嶸歲月,只有在夜深人靜時,才會偶爾說起與戰友們并肩作戰的往事。他從未想過,會在這座故居里與父親"重逢"。此刻,父親的身影就這樣鮮活地浮現在眼前,仿佛穿越時空與他進行著無聲的對話。

資料圖(朱勇提供)

資料圖(朱勇提供)

照片中和父親站在一起的,還有時任紅三軍團政委的滕代遠同志。作為平江起義的主要領導者之一,滕代遠同志目光堅毅,神情沉穩。新中國成立后,他擔任鐵道部首任部長,為新中國的鐵路建設嘔心瀝血。他的一生,正如朱勇大哥所說:"功勛卓著卻甘守清貧,心系蒼生。"

"父輩們這一代人,把一切都獻給了理想,真的太不容易了。"朱大哥凝視著照片,聲音低沉而感慨。他在照片前久久駐足,仿佛要將每一個細節都刻進記憶深處。這一刻的震撼與感動,不僅僅屬于他個人,更屬于所有銘記歷史、傳承精神的后輩。父輩們的理想與信念,如同不滅的星火,永遠照亮著后來者的道路。朱大哥深知,自己肩負著將這份精神繼續傳遞下去的使命,要讓更多人永遠銘記那一代人的奉獻與犧牲。

車輪駛離麻陽,青山在暮色中漸漸隱去輪廓。回望這一程,從耿飚故居的淚光到劉英故居那無聲的軍禮,從任弼時半條皮帶上鐫刻的信念到滕代遠故居里那場穿越時空的“重逢”,湖湘山水間深藏的,遠不只是幾座樸素的院落。它們是精神的燈塔,是信仰的坐標。當我們在靜默中感受那份無言的力量時,便深知:真正的傳承,始于銘記,成于躬行。這趟尋根之旅的終點,恰恰是精神賡續的新起點——先輩的理想,終將由我們,在這片他們深愛的土地上,書寫出嶄新的篇章。

責編:劉暢暢

一審:劉暢暢

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線