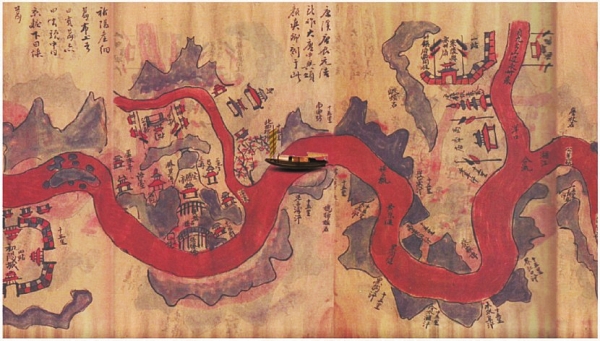

貫通湖南的“金石之路”。

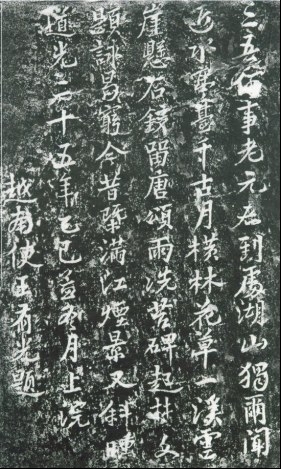

王有光浯溪鏡石詩(shī)。

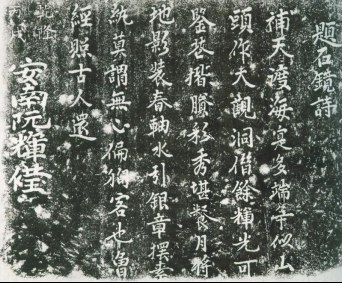

《題石鏡詩(shī)》詩(shī)刻。

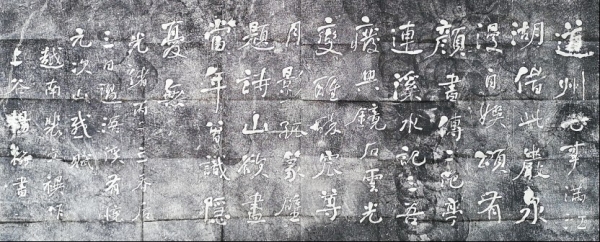

裴文禩浯溪鏡石詩(shī)。

本文圖片均為作者提供

張京華

一

湖南的摩崖石刻成點(diǎn)、成線、成片,廣泛分布在永州、郴州、衡山、岳麓山等地,文物總量超過(guò)3000幅,居全國(guó)第一位。其中國(guó)家重點(diǎn)保護(hù)單位、省級(jí)重點(diǎn)保護(hù)單位的摩崖石刻景群如浯溪碑林、南岳摩崖石刻、岳麓山摩崖石刻、朝陽(yáng)巖、陽(yáng)華巖、玉琯巖、月巖、淡巖、月陂亭、侍郎坦、蘇仙嶺等,大體沿水路交通分布。來(lái)往于湖南的名流學(xué)者元結(jié)、韓愈、柳宗元、周敦頤、黃庭堅(jiān)、汪藻、蔣之奇、鄒浩、胡寅、楊萬(wàn)里、宋迪、杜綰、徐霞客,來(lái)往于湖南的書(shū)法家蔡邕、歐陽(yáng)詢、李邕、瞿令問(wèn)、懷素、米芾、何紹基,等等,都在石刻中留下痕跡,構(gòu)成“摩崖文學(xué)”“摩崖書(shū)法”的奇觀。

湖南摩崖石刻的分布,在時(shí)間上,與仰天湖楚簡(jiǎn)、里耶秦簡(jiǎn)、馬王堆漢墓帛書(shū)、走馬樓漢簡(jiǎn)、走馬樓吳簡(jiǎn)、蘇仙橋晉簡(jiǎn)前后承接,都屬于文物文字;在空間上,與湘桂水路重合與對(duì)應(yīng),與越南使程重合與對(duì)應(yīng),與瀟湘八景重合與對(duì)應(yīng)。這些摩崖石刻因越南朝貢使者的題刻、紀(jì)詠而成為中越文化交流的實(shí)物見(jiàn)證,由此串聯(lián)起貫通湖南的“金石之路”,構(gòu)成一條珍貴的國(guó)際文化通道。

元、明、清時(shí)期,越南朝貢使者往來(lái)燕京,其中53人留下79部詩(shī)文、日記、圖冊(cè),這條使程長(zhǎng)達(dá)2000多公里,往返時(shí)間2年,其中在湖南的呈現(xiàn)最為豐富、精彩。越南使者不僅詳細(xì)繪制了往返路程,而且也記載了湘江沿岸的自然景觀、人文景觀和風(fēng)土人情。他們創(chuàng)作了大量詩(shī)歌,并與湖南士大夫在舟中筆談交流,紀(jì)詠名勝、紀(jì)詠山水、紀(jì)詠觀感,在湖南境內(nèi)所作詩(shī)歌共計(jì)700首之多。越南使者在文化上認(rèn)同瀟湘八景,認(rèn)同摩崖石刻,模仿創(chuàng)作《瀟湘八景詩(shī)》《瀟湘八景詞》,至今浯溪碑林還保留著越南使節(jié)阮輝(瑩加單人旁)、鄭懷德、阮登第、王有光、裴文禩五人的5幅摩崖石刻,成為貫通湖南的“金石之路”的真實(shí)見(jiàn)證。

二

阮輝(瑩加單人旁)的《題石鏡詩(shī)》署款“乾隆丙戌安南阮輝(瑩加單人旁)”,其詩(shī)云:

補(bǔ)天渡海實(shí)多端,爭(zhēng)似山頭作大觀。

洞借余輝光可鑒,花偕剩彩秀堪餐。

月將地影裝春軸,水引銀章擺素紈。

莫謂無(wú)心偏徇客,也曾經(jīng)照古人還。

詩(shī)為七言律,對(duì)仗整齊。主題詠浯溪鏡石,而恰當(dāng)月明之望日,末句“也曾經(jīng)照古人還”似平淡而實(shí)出新,句首“也”字似輕易而實(shí)安穩(wěn)。其書(shū)法厚潤(rùn),楷中帶行,多用異體,足見(jiàn)作者的文字涵養(yǎng)。

阮輝(瑩加單人旁)《奉使燕京總歌》又云:

永州奉贄崇祠進(jìn)香,雙流水合瀟湘。

布帆風(fēng)健花墻云低,波心翠影參差。

寒泉認(rèn)是浯溪三亭,家樽石徑留名。

《總歌》為歌行體,每句前八字,后六字,轉(zhuǎn)韻,全篇共四百七十句,頗罕見(jiàn)。

阮輝(瑩加單人旁),河靜羅山人,官至吏部左侍郎,其受命出使在乾隆三十年。

鄭懷德的浯溪鏡石詩(shī)署款“越南國(guó)謝恩使鄭懷德癸亥端陽(yáng)后題”,其詩(shī)云:

地毓浯溪秀,山開(kāi)鏡石名。

莫教塵蘚污,留照往來(lái)情。

此詩(shī)紀(jì)詠浯溪鏡石,絕句精煉,“往來(lái)情”一語(yǔ)兼括越南使臣觀光上國(guó)之意。其書(shū)體楷法精整,端莊厚潤(rùn)。

鄭懷德《艮齋觀光集》中有此詩(shī),字句全同,題為《題刻浯溪鏡石》。

鄭懷德,一名鄭安,字止山,號(hào)艮齋。其先福建人,世為宦族,應(yīng)舉授翰林院制誥,官至吏禮二部尚書(shū),《艮齋觀光集》署銜“吏部尚書(shū)欽差嘉定城協(xié)總鎮(zhèn)安全侯”。燕行著作有《艮齋詩(shī)集》之《觀光集》。《大南實(shí)錄·大南正編列傳初集·諸臣列傳八》有傳。

《大南實(shí)錄》載鄭懷德于“辛酉”之“明年”,即嘉慶七年,“充如清使”。行到永州祁陽(yáng)之癸亥為嘉慶八年。

阮登第的浯溪鏡石詩(shī),詩(shī)前署款“嘉慶九年甲子孟秋”,詩(shī)后署款“越南國(guó)貢使阮登第題”,其詩(shī)云:

出自他山掛碧垠,瑩然可鑒一奇珍。

明分月魄崖邊影,艷對(duì)花顏峝里春。

洗去蘚塵澄有水,照來(lái)妍丑隱無(wú)人。

華程姑借觀光處,閱盡三浯景色新。

詩(shī)為七言律,紀(jì)詠浯溪鏡石,對(duì)仗工整,風(fēng)格清奇。楷書(shū)亦嫻熟端正。

阮登第,香茶縣安和社人,先世姓鄭,賜姓阮,官至正營(yíng)記錄,贈(zèng)金紫榮祿大夫,與子阮居貞、侄阮登盛具為重臣,三人均能詩(shī)。

王有光的浯溪鏡石詩(shī)署款“道光二十五年乙巳孟冬月上浣越南使王有光題”,其詩(shī)云:

三吾何事老元君,到處湖山獨(dú)爾聞。

近水亭臺(tái)千古月,橫林花草一溪云。

崖懸石鏡留唐頌,雨洗苔碑起梵文。

題詠曷窮今昔概,滿江煙景又斜曛。

此詩(shī)為七言律,紀(jì)詠浯溪、元結(jié),“橫林花草一溪云”句頗清麗,而末句“滿江煙景又斜曛”為瀟湘景物寫(xiě)實(shí),亦精妙。其行楷方正剛健而不失雋秀流暢。

王有光,道光二十五年前后任越南國(guó)副使。

清人龍啟瑞《漢南春柳詞》中有《慶清朝》一詞。

序云:

今年冬,越南貢使道出武昌,其副使王有光以彼國(guó)大臣詩(shī)集來(lái)獻(xiàn),且求刪訂。余以試事有期,未之暇,略展閱數(shù)卷而封還之。其中有越國(guó)公綿審及潘倂,詩(shī)筆之妙,不減唐人。如“茶江春水印山云”“畫(huà)屏圍枕看春山”,皆兩人集中佳句也。乃錄其數(shù)十首,并制此詞,以寓輶軒采風(fēng)之意,因見(jiàn)我朝文教之遐敷焉。

所言“副使王有光”即此人。龍啟瑞,道光二十一年(1841年)狀元及第,授翰林院修撰。

裴文禩的浯溪鏡石詩(shī)署款“光緒二年丙子立春后三日過(guò)浯溪有懷元次山感賦。越南裴文禩作,上谷楊翰書(shū)”,其詩(shī)云:

道州心事滿江湖,借此巖泉漫自?shī)省?/p>

頌有顏書(shū)傳二絕,亭連溪水記三吾。

廢興鏡石云光變,醒醉窊尊月影孤。

篆壁題詩(shī)山欲盡,當(dāng)年曾識(shí)隱憂無(wú)。

詩(shī)為七言律,紀(jì)詠浯溪、元結(jié)、顏真卿。對(duì)仗整齊,而風(fēng)格宏放。首句“道州心事滿江湖”劈頭切入窮達(dá)進(jìn)退之意,末句“當(dāng)年曾識(shí)隱憂無(wú)”論《大唐中興頌》寓意,而指陳國(guó)家興亡。

裴文禩《萬(wàn)里行吟》中有此詩(shī),字句全同,題為《祁陽(yáng)游浯溪有懷元次山先生感題》。詩(shī)后又有長(zhǎng)跋,云:

近縣城一里,有溪名浯溪,唐道州刺史元次山愛(ài)其山水,因家焉。名臺(tái)曰吾臺(tái),亭曰吾亭,溪曰吾溪,有石刻“三吾紀(jì)勝”。鑿石為尊,曰窊尊。山腰有片石,高尺余,廣可二尺,磨之黑光可鑒,刻“鏡石”二字。次山當(dāng)國(guó)家中否之秋,作《大唐中興頌》,微寓其意,顏魯公書(shū)之,勒于崖石,人稱其二絕。山之前后左右古今詩(shī)刻幾多于石。

裴文禩生平,見(jiàn)其與清人楊恩壽合刻《雉舟酬唱集》書(shū)首小傳,云:“裴文禩:字殷年,號(hào)珠江,越南河內(nèi)里仁府金榜縣人,乙卯科舉人,乙丑科進(jìn)士副榜,禮部右侍郎,辦內(nèi)閣事務(wù),充丁丑貢部正使。”

以上五首之外,桂多蓀《浯溪志》又載遺失活碑詩(shī)刻一首,并云:“此詩(shī)系活碑,原置石門(mén),不知何年遺失,作者系咸豐間野鳥(niǎo)使者,名已佚。1982年11月30日,纂者陪老友劉克游浯溪,談及此詩(shī),我已忘卻,他猶能記誦,當(dāng)即錄出,以實(shí)此志。”其詩(shī)云:

信步閑游淺水邊,江山如畫(huà)景悠然。

兩三野鳥(niǎo)煙波外,六七人家柳岸前。

紅日落殘鉤掛月,白云行盡鏡磨天。

安南萬(wàn)里朝中國(guó),暫借(吾加廣字頭)亭一夜眠。

此外,燕行文獻(xiàn)中保留有關(guān)浯溪、永州、瀟湘等紀(jì)詠詩(shī)甚多,均為本土文學(xué)研究之最珍貴者。其中如佚名《使程詩(shī)集》記載所作《別贈(zèng)》詩(shī)中有句云:“遠(yuǎn)介梯航恪奉珍,北南還是一家親。”揭示當(dāng)日中越文化交流主旨,尤為點(diǎn)睛之筆。

責(zé)編:劉茜

一審:劉茜

二審:印奕帆

三審:譚登

來(lái)源:華聲在線