編者按

根據WHO(世界衛生組織)2022年的統計,全球有約10億人患有精神疾病,占全球總人口的13%,這相當于每8人中就有1人遭受精神疾病的折磨。

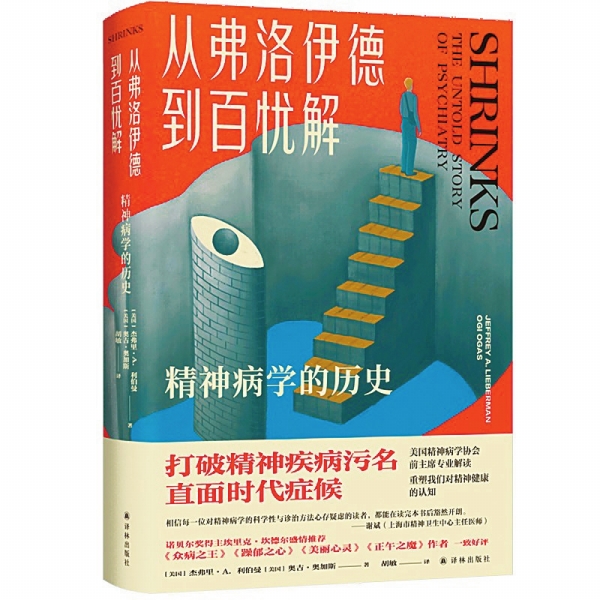

如何打破精神疾病污名,了解精神疾病真相?閱讀譯林出版社“醫學人文叢書”第14冊《從弗洛伊德到百憂解:精神病學的歷史》也許就是一個很好的開始。本書的作者是美國精神病學協會(APA)前主席杰弗里·A·利伯曼。作者在書中一語道破了精神病學最后的敵人——病恥感。他認為,只有破除大眾對精神疾病的誤解,消弭社會對患者的污名,那些躲在角落的受苦之人才會愿意走出家門,求醫問藥,這也正是利伯曼寫作此書的目的所在。

利伯曼

我很幸運,我親歷了我所從事的醫學專業歷史上最急劇、最積極的巨變,我見證了它從精神分析派的異教逐步轉變為基于大腦的醫學科學的過程。

40年前,我的表妹凱瑟琳因患精神疾病需要接受治療,我避開了當時最負盛名、最成熟的精神病院,擔心它們可能只會讓情況變得更糟。放在今天,我會毫不猶豫地把她送進任意一家大型醫療機構的精神科。作為一名既有臨床護理一線經驗又有精神病學前沿研究經歷的醫生,我目睹了勢如破竹的進步改變了精神病學……但不幸的是,不是人人都能從中受益。

……

幾代人前,精神疾病治療中最大的障礙是缺乏有效的治療方法,診斷標準不可靠,精神疾病理論僵化。如今,最大的障礙不是科學知識的鴻溝或醫學能力的不足,而是精神疾病的社會污名。不幸的是,歷史上精神病學歷經了種種失敗,被視為不受歡迎的醫學繼子,如今這個污名已站不住腳,但還是留存了下來。

在我們今天生活的時代,精神疾病仍然被視為恥辱的標志,患者仿佛被戴上了“瘋子”“神經病”“腦子有毛病”的標簽。想象一下,如果你受邀參加朋友的婚禮,卻突然抱恙。你更愿意說你是因為腎結石……還是因為躁狂發作,所以去不了?你是寧愿道歉,然后以腰部扭傷為借口……還是說你恐慌發作了?你是更愿意說自己得了偏頭痛……還是說自己因酒醉而難受?

我幾乎天天都會遇到這種羞恥和敏感的例證。來我們精神科看診的許多患者寧愿自掏腰包,也不愿走醫療保險,因為他們擔心被別人知道。還有一些患者不去哥倫比亞大學醫學中心精神科門診看病,也不愿去紐約州精神病學研究所找我看診,而寧愿去沒有任何醫學專業標識的私人診所。很多患者經常從南美、中東或亞洲飛到紐約找我們看病,為的就是確保本國沒有人會發現他們在看精神科醫生。

幾年前,我在曼哈頓市中心的一場午宴上發表了一次關于精神疾病的演講,為精神病學研究籌集資金。隨后,我四處走動了一下,同參加活動的人寒暄。這些聰明、成功、外向的人都是薩拉·福斯特請來的,她是一位社交名流,她兒子患有精神分裂癥,在高三那年自殺。他們品著清燉三文魚,啜著夏布利干白,公開贊揚薩拉為提高公眾對精神疾病的認識所付出的無私努力——盡管他們之中沒有人承認自己有跟精神疾病打交道的直接經驗。事實上,他們對精神疾病的看法就像看待蘇丹的種族滅絕或印尼的海嘯一樣:這個問題非常值得公眾關注,但與贊助人自己的生活相去甚遠。

幾天后,我在辦公室接到一位參加者的電話,她是一家出版公司的編輯,問我能否幫幫她。她好像對工作提不起興趣,難以入眠,經常變得非常情緒化,甚至還會哭泣,她問我她是不是在經歷中年危機。我同意見她,最后我診斷出她患有抑郁癥。但在約定與我見面之前,她堅持要我完全保密,并補充道:“請你別跟薩拉說這件事!”

次日,我接到另一位參加者的電話。這位女士在一家私募股權公司工作,她20多歲的兒子從研究生院輟學,出來創業,她很擔心。盡管她贊賞兒子的創業精神,但這款旨在消除世界貧困的新軟件是他在一段行為古怪、失眠的時期構思出來的。經過評估,我的初步懷疑得到了證實:她兒子正處于躁狂發作的初期階段。

在接下來的幾周里,我接到了更多薩拉邀請的參加者的電話,他們為有成癮問題的配偶、有焦慮癥的兄弟姐妹、患有癡呆癥的父母、有注意力問題的小孩和仍然住在家里的成年子女向我尋求幫助。隨著時間的推移,參加薩拉午宴的客人中有半數聯系了我,其中還包括作為活動舉辦地的餐廳的老板。

這些人都受過教育,見多識廣,能夠負擔得起最好的健康護理服務。要是呼吸困難或長時間發熱,他們可能會向私人醫生尋求幫助,或者至少會找最好的轉診醫生。然而,精神疾病的污名讓他們一直竭力避免尋求醫療幫助,直到后來在社交場合碰巧遇到一位精神科醫生。令人吃驚的是,他們都是應朋友之邀來參加那場籌款活動的,這位朋友致力于提高公眾對精神疾病的認識——但他們之中誰都不希望薩拉知道自己的問題。

現在,終結污名的時機終于到來了——而且,我們現在有充分的理由相信我們可以做到。

責編:歐小雷

一審:歐小雷

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線