華聲在線全媒體記者 郭利 通訊員 楊福剛 胡純亮 唐玉燕

在湘江源頭,有一座千年古城——零陵。德孝文化與瀟湘山水在此相匯,繪就了古城的瑰麗畫卷。

作為永州國家歷史文化名城核心區的零陵,千百年歷史沉淀,孕育出244項形態各異的非遺代表性項目,其中55項被列入各級非遺代表性項目名錄,構筑起零陵非遺傳承的厚重根基。

如今,從數字賦能到產業助力、文旅助興,零陵走出一條非遺多元化傳承保護路徑。

數字賦能,解鎖非遺“文化密碼”

9月2日,零陵柳子廟正殿前鐘鼓齊鳴,傳承千年的柳宗元祭祀儀式莊重舉行。零陵區數字非遺展館拍攝工作同時拉開帷幕,祭品籌備、樂舞展演、祭文誦讀等全流程祭祀儀式,被精心拍攝和細致采集。

該館此次數字化采集,覆蓋零陵區19項省、市級非遺代表性項目,從柳宗元祭祀習俗的每個細節到零陵花鼓戲里靈動傳神的每個表演技法,再到大西門涼拌粉的傳統制作工序……群像式記錄的系統歸納,使非遺背后的“文化密碼”得以一一留存。

“數字化檔案可以打破時間與空間的限制,讓千年習俗真正‘活’在當下。”永州市柳宗元研究學會創會會長蔡自新認為,數字賦能非遺并非簡單采集信息,而是通過數字化保護構建文化檔案庫。

永州市柳宗元研究學會舉行“千年柳子 萬眾景仰”祭祀活動。(資料圖片)陶旭日 攝(湖南圖片庫)

永州市柳宗元研究學會舉行“千年柳子 萬眾景仰”祭祀活動。(資料圖片)陶旭日 攝(湖南圖片庫)

零陵花鼓戲瀕危劇目《破瓢記》的樂譜,就是通過數字化采集、整理、保存后得以搶救性修復。《雙盤花》《走啰行啰》等優秀傳統劇目的劇本、樂譜、劇照等資料,也是通過數字化采集得以收集存檔,完成數字化資料建設。

數字化技術不僅是存檔工具,更是點亮非遺內在生命力的火炬。如今,這些涵蓋口述歷史、工藝圖解、動態演示的數字資源,正逐步走進VR虛擬展廳、融入校園課堂,為公眾打開了沉浸式感受零陵非遺魅力的“新窗口”,讓文化基因代代相傳。

產業助力,非遺變身“富民支柱”

“6頭水口山黃牛已備好,為永州隊贏球慶功!”在湘超賽場上,前不久因給贏球者送牛而“火出圈”的零陵“牛扣哥”李平榮,還有另外一個身份——永州市非物質文化遺產水口山牛扣烹飪技藝代表性傳承人。

水口山牛扣是零陵區水口山鎮獨有的一道傳統美食。作為這一美食烹飪技藝的代表性傳承人,李平榮明白,讓更多人知道、嘗到才是這一非遺技藝長久“活”下去的關鍵。

這些年,李平榮帶領團隊攻克傳統牛扣保鮮技術難題后,還創新開發開袋即食休閑牛扣、自熱牛扣等3個系列10多款產品,帶動牛扣加工、香料種植等上下游產業協同發展,實現了“一人傳承、帶動一片”的富民效應。

截至2024年底,零陵區水口山鎮已涌現20多家牛扣加工作坊、1家規模以上工業企業。全鎮小黃牛養殖、加工等相關產業年產值突破1.8億元。

從傳統手作的文化符號,到年產值超億元的產業支柱,零陵非遺“產業化傳承”路徑越來越清晰。

在零陵區大慶坪鄉的大山深處,永州市非物質文化遺產?子酒釀制技藝正從農家酒壇走向產業舞臺。

2013年,為拯救日漸式微的古老技藝,代表性傳承人呂友明打造120畝基地,既堅守祖傳秘方與傳統工藝,又引入現代化生產設備,建成儲酒窖、發酵車間、酒曲研究中心等完整設施,為技藝傳承筑牢根基。

“‘非遺變現’的關鍵在于‘傳得新、賣得好’。”2024年,呂友明在零陵工業園建成?子酒灌裝與展示中心,永州?子酒實現規模化生產與品牌展示雙重升級,并進駐廣州、深圳等20余個城市的銷售館,深度對接當地餐飲、旅游企業。

如今,永州?子酒已成長為集生產、銷售、服務于一體的綜合性產業,不僅讓古老技藝得以活態傳承,更帶動了鄉村發展。企業吸納80余名當地勞動力就業,人均年收入超5萬元,輻射湘桂兩地2000多戶禾參子種植戶。

文旅助興,非遺融入現代生活

每逢佳節,零陵古城戲臺上,身著傳統服飾的藝人手持漁鼓筒,擊節而歌,以質樸的唱腔演繹“柳宗元治永”“懷素書蕉”等歷史故事,成為古城文旅的一大亮點。

作為省級非物質文化遺產代表性項目,零陵漁鼓以獨特唱腔、地道方言和生動敘事,被譽為“湖南民間藝術的活化石”。

近年來,零陵漁鼓表演常態化嵌入柳子廟、零陵古城等核心景區。還通過舉辦漁鼓文化節、開設非遺研學課程等方式,持續拓展傳承業態。

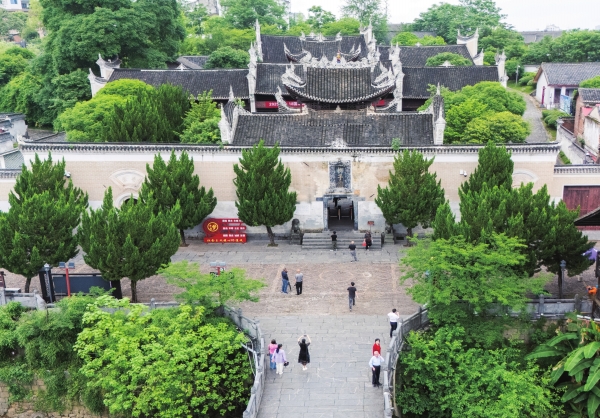

游客在柳宗元文化旅游區柳子廟參觀。(資料圖片)雷中祥 攝(湖南圖片庫)

游客在柳宗元文化旅游區柳子廟參觀。(資料圖片)雷中祥 攝(湖南圖片庫)

非遺與旅游的深度融合,不斷豐富旅游供給,實現雙向賦能。

零陵區積極將非遺元素深度融入現代文旅,推出“追尋文脈 研學零陵”研學游項目,讓非遺不再是塵封的文化符號,而是可感知、可體驗、可帶走的文化記憶。

通過“柳子廟+摩崖石刻拓片”“周家大院+非遺竹編技藝”“東山景區+傳統皮影戲”的創意串聯,零陵打造出集文化傳承、歷史教育、科普體驗于一體的綜合性研學產品,吸引全國各地游客紛至沓來。

“非遺融入現代生活,既滿足了消費需求,也帶來傳承方式的轉變。”零陵區文化旅游體育局負責人表示,2024年,該項目累計接待學生5.8萬人次,今年2月獲評湖南文物主題研學創新建設“十佳”案例(課程)獎,成為省內文旅融合的典范。

責編:劉暢暢

一審:劉暢暢

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線