此文刊載于11月11日《湖南日報》06版。

此文刊載于11月11日《湖南日報》06版。

高原的雪峰、河谷的蔥蘢、丹霞的赤焰,在此交織成一幅美的畫卷。天地輪廓粗獷,黃河卻以最柔韌的一脈在此蜿蜒,以亙古的耐心,滋養著這片土地的雄渾與靈秀。

九月下旬,《楹聯中國行》欄目組走進青海省海南藏族自治州貴德縣,于玉皇閣探尋那副動人心魄的聯語:

聽九曲濤聲滾去;

看千山云氣飛來。

高原“小江南”,入目皆畫卷

秋分的陽光,追隨著我們的旅程,越過海拔3500余米的拉脊山,撫過成群的牛羊,照亮了七彩峰叢,最終溫柔地灑落在貴德這片河谷盆地。

“到了貴德,便到了我們青海的‘小江南’。”自西寧前往貴德的路上,青海省楹聯學會會長張國云一語道破此地的獨特。及至古城,高原的清寒果然被暖風滲入、化開,與空中舒卷的白云交織成一片和煦。遠山如黛,為天際描摹出詩意的輪廓。我們懷揣著初訪的憧憬,徐徐步入這幅高原江南的畫卷。

貴德古城俯瞰。

貴德古城俯瞰。

踏上玉皇閣,耳邊似有黃河濤聲回蕩,周身似有群山云氣繚繞。“初見此聯,最震撼我的,是那磅礴的動感與沉靜山水意境的完美交融。”張國云說,玉皇閣的這副楹聯,為整座建筑群乃至貴德的風貌“定調”,將訪客自然引入其營造的文化與精神空間,沉浸于對祖國江山的無限熱愛之中。

他細細解析:上聯“聽九曲濤聲滾去”,“九曲濤聲”是聽覺的指引,直指母親河黃河,亦點明“天下黃河貴德清”的核心地理特質。“聽”字,將人置于主動感知之位;“滾”字尤為傳神,既模擬了黃河深沉厚重的轟鳴,又勾勒出其奔騰不息、雷霆萬鈞的氣勢,于靜態的樓閣上,繪就了一幅動態立體的大河奔流圖。

玉皇閣第一層的楹聯。

玉皇閣第一層的楹聯。

下聯以“看”字起筆,由聽覺轉向視覺,引出“千山云氣”的壯闊景象。“千山”既實指貴德周邊絢若云錦的丹霞群峰,亦虛指蒼茫無垠的青藏高原山系。“飛”字化靜為動,令云霞霧氣頓生靈性,仿佛正自天地間翩然舞來。

“先覽山河之壯美,再悟人文之精深,終追天道之玄遠,這是一個由實入虛、由物及心的審美歷程。”張國云分享其品聯心得,認為此聯最妙在于營造了動靜相生的意境,彰顯了雄健的開拓精神與樂觀豪情,與青藏高原的地域氣質高度契合。

“此聯尚有橫題‘山河一覽’,不僅精準概括了上下聯的‘河’與‘山’,更展現了作者張蔭西先生外納百川、內養豁達的精神氣魄。”提及這位本土文人,張國云言語間滿是欽佩,深為其字里行間洋溢的昂揚精神與曠達心境所折服。

張國云(左)為湖南日報全媒體記者解聯。

張國云(左)為湖南日報全媒體記者解聯。

觸河湟文脈,識赤子風骨

玉皇閣腳下,一道陳列青海文人作品的碑廊盡頭,便是張蔭西故居紀念館。

張治銘(1906—1988),字蔭西,號野逸,貴德古城關人。幼時家貧,七歲入塾,因天資聰穎得前清秀才寧贊臣悉心栽培,博覽經史,精習詩律。而立之年后,曾任大通、同仁、貴德等多縣秘書,于文史、書畫、醫道等領域皆有涉獵。中華人民共和國成立后,他在貴德縣城開設診所,后并入縣衛生院。特殊年代里,因歷史問題輾轉鄉間任“赤腳醫生”,直至暮年方得返城行醫。

張蔭西故居紀念館外碑廊。

張蔭西故居紀念館外碑廊。

在鄉鄰的記憶里,張蔭西更多是一位懸壺濟世的郎中,卻鮮少知曉這位每日把脈開方的先生,還是一位“高產”詩人。他創作的詩詞作品達一千四百余首,多描繪河湟風物與人間百態,語言質樸而意境深遠,格律嚴謹卻氣韻從容。

20世紀80年代,同為貴德人的青海日報文藝部記者王文瀘,偶然發現一本油印的詩集《野愚吟草》,收錄的正是張蔭西的詩詞。詩集中,“談能損氣言常少,食縱維身也怕多”“每想白云深處去,白云亦自在人間”“稚子耕讀兩俱誤,老妻妝奩盡成空”“一天明月涼似水,半世襟懷淡若仙”……這些質樸凝練又空靈飄逸的詩句,深深打動了王文瀘。他對張蔭西進行了深入采訪,采寫出報告文學《從來滄海多遺珠》,讓這位湮沒鄉野半個多世紀的古典詩人,第一次浮現在了世人眼前,宛若在廣袤的文化原野上,終于辨識出一座瑰麗的山巒。

張蔭西故居紀念館內陳列的書法作品《山河一覽》。

張蔭西故居紀念館內陳列的書法作品《山河一覽》。

“縱觀張蔭西生平,此聯的創作,正源于其對家鄉山水深沉持久的熱愛與自豪。”張國云說,其故居留存的百余幅書畫與生活場景,共同構成了一部無聲的自傳——那磅礴的筆觸,是家鄉山河的倒影,亦是他穿越動蕩歲月后,將個人沉浮融入天地壯闊的處世哲學。

溯天地之源,品文脈交融

青海地處祖國大西北,地廣人稀,文化底蘊相對薄弱,歷史上的貴德也是“諸羌環居,民不讀書”的地方(見《西寧府新志》),為什么能孕育出張蔭西這樣的大文人呢?

王文瀘先生在一篇回憶張蔭西的文章中做過分析:青海的漢族人祖籍在中原內地,其中以南京后裔居多。經過千百年的輾轉流徙,逐漸在這片不算肥沃也不算貧瘠的黃土地上扎下了根。即使在色彩絢爛的異族文化的包圍中,他們依然恪守著從內地帶來的生活傳統,恪守著“詩書繼世,耕讀傳家”的處世觀念。許多胼手胝足的勞動者,感情上也像親近知音一樣親近著李白、杜甫、蘇東坡,居然也能用握慣了鐵锨把子的手寫出一些不甚押韻合轍的詩句。這是青海農業社會中一種特殊的文化現象。而張蔭西之所以成為張蔭西,除了天賦,更由于他對傳統文化如同血脈親情一樣的本能依戀,以及后天養成的皈依宗教一般的虔誠情懷。

貴德縣南濱河路,黃河繞城而過。

貴德縣南濱河路,黃河繞城而過。

黃河之于貴德,是特別的。她沒有壺口的雷霆萬鈞,不見下游懸河的沉疴隱憂,此地的她,清澈、溫潤、純凈,以近乎本真的模樣滋養兩岸生靈,在青藏高原與黃土高原的過渡帶上,聯結著游牧文明與農耕文明,促成了漢、藏、回、蒙等民族的交融。她是多元文化共生的母體,亦是其共存共榮的見證。

在張國云看來,張蔭西此聯本身便是文化交融的產物——形式是典型的漢族詩詞格律,內容描繪的則是青藏高原東北部的獨特景觀。聯語熔鑄中原文化經典意象,深情禮贊貴德山河,亦表達了人們對國泰民安、風調雨順的深切祈愿。

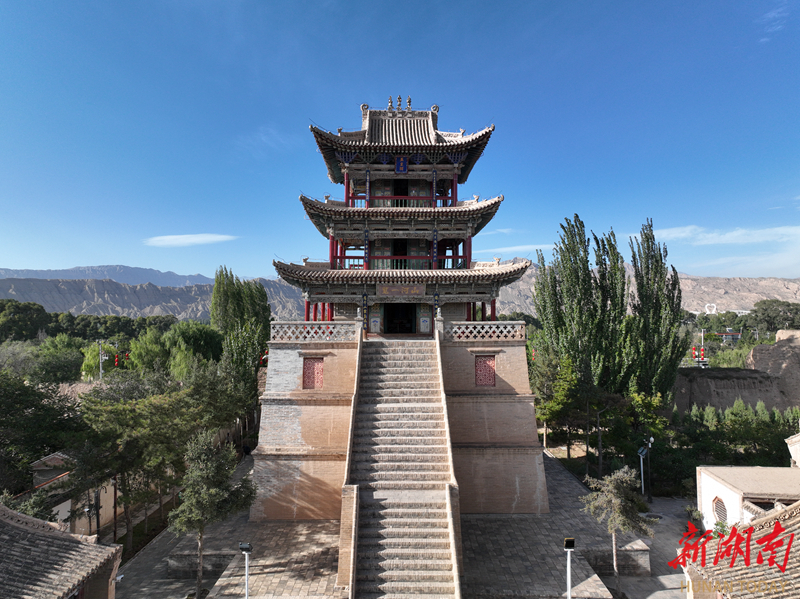

再者,楹聯所懸掛之玉皇閣,是全國重點文物保護單位,始建于明萬歷年間,儒、釋、道及地方神祇共處一堂,超越了門戶之見,是青藏高原罕見的人文地標。建筑與楹聯相得益彰,共同詮釋了中國古建筑中,楹聯作為點睛之筆,實現“由俗入圣”的意境升華與功能復合的藝術價值。

玉皇閣遠景。

玉皇閣遠景。

“貴德的靈魂,或許正可從此聯開始讀懂。”張國云最后笑著總結:在雪域高原的褶皺里,珍藏著一塊“高原江南”,黃河水以柔波寫詩,丹霞山用赤巖作畫,共同編織了一個超越想象的青海,一段值得被反復傳頌的西部故事。

【記者手記】一泓清流,長存心底

胡雪怡

走出玉皇閣很遠,我仍忍不住回望。那座古建筑靜靜矗立于赭紅丹霞的懷抱,檐角輕吻云端。夕陽為“山河一覽”的牌匾鍍上金輝,四周萬籟漸寂,唯余黃河在遠處低吟——此情此景,與楹聯上的文字,達成了跨越時空的完美共鳴。

貴德之行,成為我解讀青海的一把鑰匙。此地既有江南水鄉的溫潤旖旎,也擁有江南難覓的天地壯美;我們探尋的不僅是楹聯,更是這片土地深層文脈的跳動。在與張國云會長的交談中,我能感受到他對傳統文化傳承的拳拳之心,他亦因我們的到來而由衷欣喜。從玉皇閣的“聽九曲濤聲滾去,看千山云氣飛來”,到張蔭西故居里那些被重新發現的詩稿,無論鐫于木石還是書于紙箋,字跡依然清晰,宛如其筆下那條黃河,歷經歲月而奔涌不息。

臨別時,張會長真誠地說,交到了朋友。我想,這亦是我此行的珍貴收獲——不僅尋得了知音,更在山河壯闊間,覓得了文字與大地最深刻、最動人的聯結。

【點評嘉賓】張國云

字虔之,現為中國楹聯學會常務理事、青海省楹聯學會會長,所作詩聯曾入編《當代中國詩詞精選》《中國對聯作品集》《全國佳聯三百副》《中國百詩百聯大賽作品集》等,2024年主編出版《青海古今對聯》一書。

中國楹聯學會 湖南省委宣傳部指導

湖南日報·新湖南客戶端出品

總策劃/夏似飛

統籌/文鳳雛 趙雨杉

執行/陳永剛 朱玉文 王華玉 朱曉華

撰文/胡雪怡 曹輝

攝影攝像/陳萌

視頻出鏡/胡雪怡

剪輯/戴鉞

設計/陳青青

責編:劉茜

一審:劉茜

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線