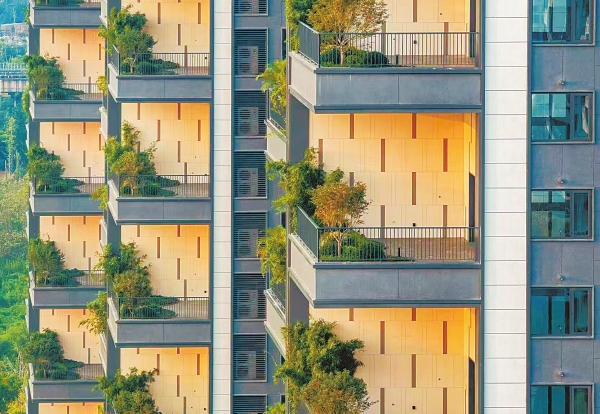

運達會展灣三期交付實景。 通訊員 攝

華聲在線全媒體記者 劉樂

推窗見綠,在自家小花園里養養花草,陽光透過落地玻璃映亮客廳……夢想中的場景,正隨著第四代住宅的興起而照進現實。全國多地開發商試水這一革新性居住模式,試圖通過“垂直綠化”等場景重新定義城市住宅的標準。

第四代住宅究竟是營銷包裝的噱頭,還是未來好房子的樣本?

房企探路:

從概念照進現實

第四代住宅,又稱為庭院房、立體園林生態住房或城市森林花園建筑。它不再是傳統意義上的“鋼筋水泥盒子”,而是將庭院、綠化與高層建筑相結合,通過空中花園、垂直綠化等技術,讓每家每戶擁有一個或多個私屬的戶外空間。

與前三代住宅(茅草房、磚瓦房、電梯房)相比,其最顯著的特征在于“空中庭院”成為標配,不僅可以種花種草,甚至能植樹成景,成為家庭生活的自然延伸。

在湖南,已有多家房企布局這一領域。

在長沙市開福區福元中路,某項目的119平方米戶型可享有7至8平方米的空中花園,其中80%為贈送面積,實際得房率超過95%。位于大澤湖片區的某純改善型住宅項目,240平方米戶型配備約45平方米、挑高6.8米的空中庭院;170平方米、188平方米戶型的庭院面積也達到了26至27平方米,均為全贈送。

長沙會展片區某代表性項目采用東西向庭院設計,并已申請國家專利,奇數層庭院連接餐廳,偶數層連接客廳,在增強空間互動性的同時保障住戶隱私。其市場表現從2025年三季度克而瑞長沙房企銷售榜單可見,以8.01億元成交額位列雨花區第三,套均約500萬元;兩年半內成交額已突破50億元。

第四代住宅作為一種新興模式,仍處于“摸著石頭過河”的探索階段。目前,國內尚未出臺統一的技術規范,各地在執行標準上存在明顯差異。

以花園的產權為例,部分地區僅將20%的花園面積計入產權,其余作為贈送,但隨之而來的維護責任劃分、物業費用計算等問題仍有待明確。此外,由于建筑結構與綠化的復雜性,相應成本必定水漲船高。

購房者觀望:

平衡“生態溢價”與實用功能

越來越多的第四代住宅項目從圖紙走向現實,市場反應逐漸顯現。

在長沙,一個第四代住宅小區自去年12月起陸續交付。小區內可以看到迎賓水景、陽光草坪與南北貫通的生態軸共同構成的立體綠化體系。部分樓棟的架空層被改造為閱讀區、共享會客廳及老年康體區,試圖將“森林花園”建筑理念貫穿社區規劃。

挑高5.8米的錯層空中花園令人眼前一亮,覆土層厚達50厘米,滴灌系統與排水通道已預先鋪設,業主入住后可自主種植綠植。

已購房的業主小冉表示,自己非常喜歡“推開窗的綠意”,看中的正是這片“自留地”。即便項目公攤面積超過20%,但因花園贈送比例高,一萬元出頭的單價也可以接受。

從實際價格看,第四代住宅存在一定的“生態溢價”。如會展片區、大澤湖區域的項目,單價處于1.4萬至1.8萬元區間,普遍高于同地段普通住宅。這些項目的客群相對集中,以改善型及高端客戶為主,對通勤依賴度較低,更傾向于選擇新區——因空中花園為開放式設計,需要規避市中心揚塵的影響,還要滿足建筑限高等相關要求。

湖南省建筑科學研究院有限責任公司建筑一院院長肖經龍告訴記者,對許多購房者而言,第四代住宅意味著生活品質的提升。花園不僅是種植的空間,更是家庭活動的延伸,孩子多了片自然樂園,老人多了處養心之地。植被系統還能調節微氣候,實現隔熱保溫、降塵減噪,滿足了許多中國人內心對田園生活的向往。

但也有購房者持謹慎的觀望態度,今年重金購置學區房的張女士坦言:“花園雖好,但孩子上學才是剛需。畢竟大多數時間在工作,真正享受花園的時光屈指可數。”

業內人士指出,第四代住宅目前主要吸引改善型客戶,如何平衡“生態溢價”與實用功能,仍是開發商需破解的課題。

行業內卷:

政策推動與市場博弈

今年5月,國家標準《住宅項目規范》正式實施,明確提出安全、舒適、綠色、智慧的住宅建設目標,對層高、隔聲等作出強制規定。

國家標準提升,為第四代住宅提供了發展契機。濟南等地已調整容積率計算規則,對符合要求的空中花園給予容積率優惠,釋放政策支持信號。

市場下行壓力之下,開發商或通過第四代住宅來突圍。長沙某項目引入名貴樹種打造“五重園林景觀”,也有項目推出全屋智能化裝修,反映出行業正從“拼規模”轉向“拼品質”。一位業內人士指出,內卷之下,產品力成為競爭核心,而第四代住宅正是對“人本需求”的回歸。

撇去對第四代住宅的美好濾鏡,還有多重挑戰擺在面前。比如,空中花園的長期維護可能推高物業費,過度設計易導致實用性不足,植物打理、鄰里隱私等存在隱憂。消費者從傳統改善型住宅轉向接受第四代產品,觀念轉變還有很長的路要走。

盡管挑戰不少,部分房企仍持續看好該品類前景,持續在省內加碼布局。據悉,相關企業正計劃在河西等片區繼續落子同類項目。

當前,國家積極倡導以“好房子”建設為導向。在此趨勢下,省內也積極引導房企從片面追求“高得房率”,轉向更加注重項目的整體品質與可持續發展。或許,這些將為第四代住宅的發展帶來新生機。

責編:劉茜

一審:劉茜

二審:印奕帆

三審:譚登

來源:華聲在線