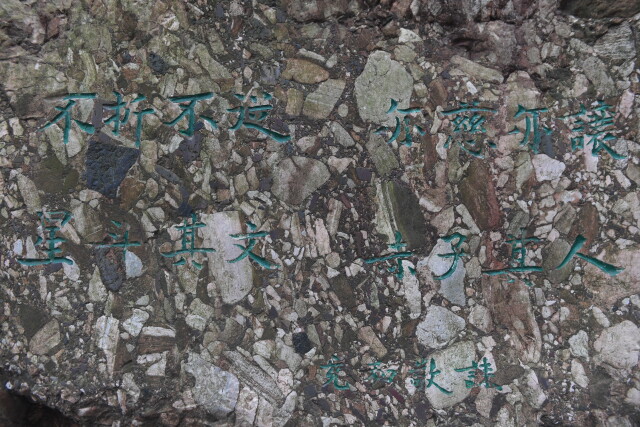

鳳凰古城,沱江水詩意流淌著,千百年來滋潤著這片土地。聽濤山上,安息著沈從文的靈魂,其文學和人格之美已化入人心。在一片翠幽中,一塊瑪瑙巨石是他的墓碑,無華麗雕刻,無顯赫姓氏,上面有沈從文的妻妹張充和撰寫的挽聯:

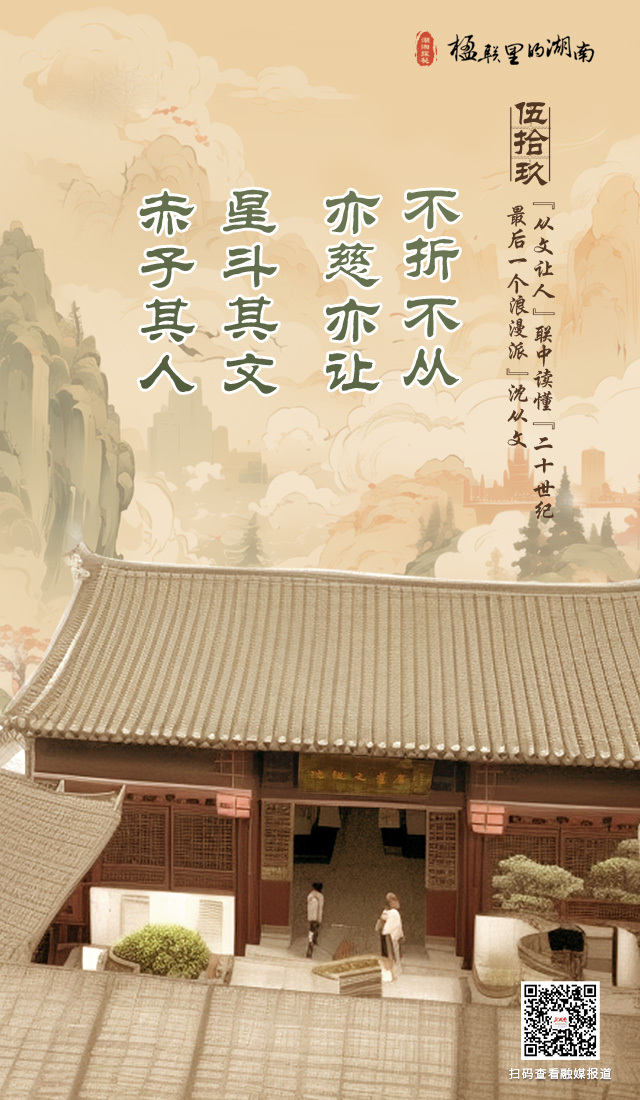

不折不從,亦慈亦讓;

星斗其文,赤子其人。

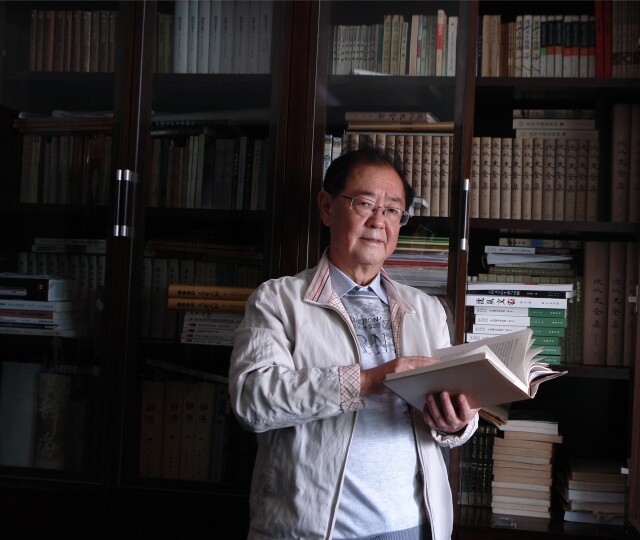

十六字,道盡沈從文一生的堅守與爛漫。解讀此聯,是一場詩意的生命回溯。記者特邀著名沈從文研究專家凌宇教授,與他的學生張森教授,師徒二人攜手,帶我們走近沈從文“星斗其文,赤子其人”的一生。

不折不從,亦慈亦讓,豈不矛盾?

撰聯人張充和被譽為“民國最后一位才女”,在書法、昆曲、詩詞等領域造詣極深。兩人可謂是親人,更是知己。

張充和見證過沈從文為終身大事的執著——追求三姐張兆和的艱辛而浪漫的整個過程。執著追求心愛的人,正是上聯“不折不從”一句所表達的。

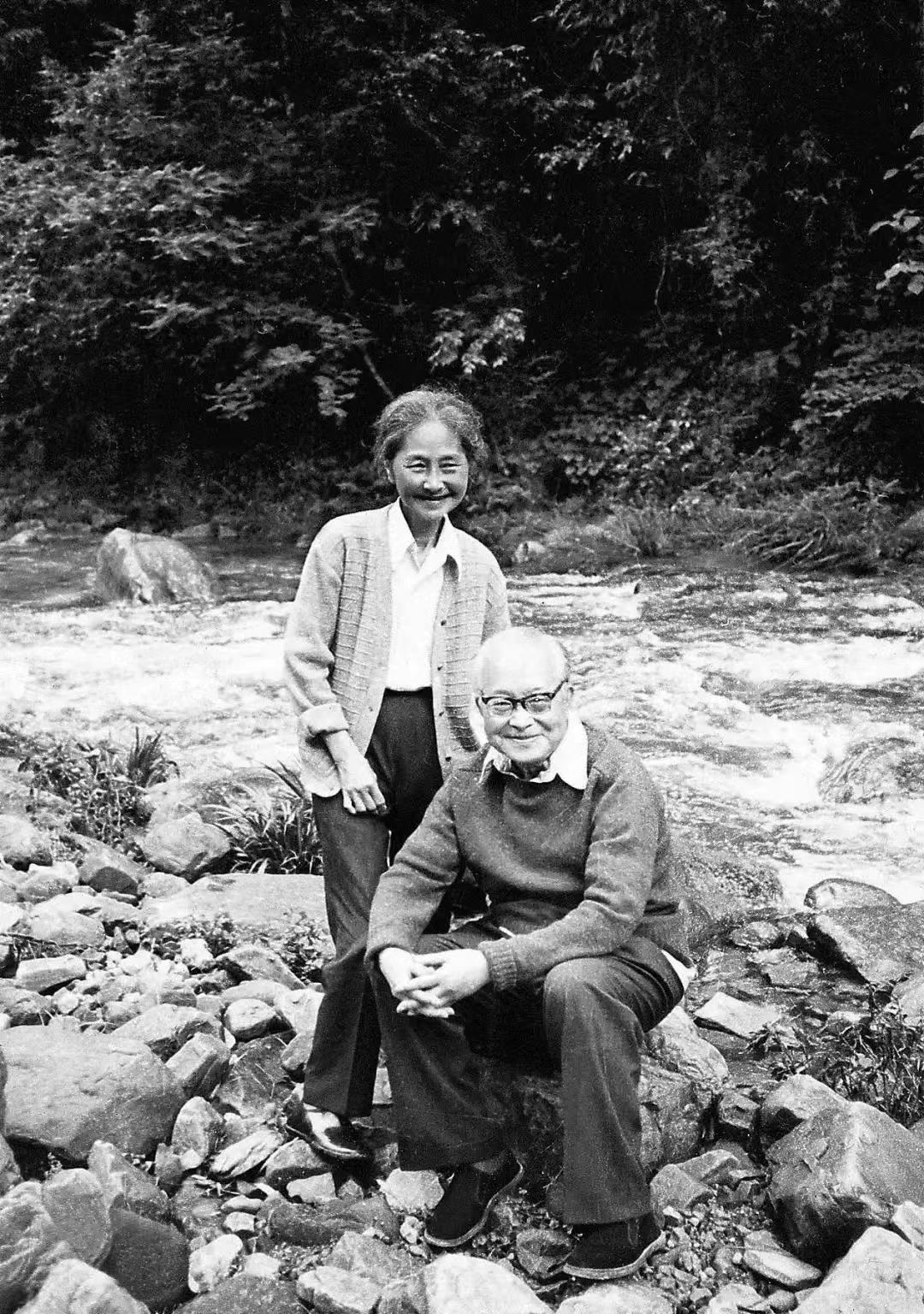

沈從文夫婦。

1929年,在吳淞中國公學的教室里,沈從文第一次見到了張兆和,那時他是國文科的講師,她是他的學生。

相識之初,沈從文的告白信寫得熱烈:“我不知道為什么忽然愛上了你?”,但張兆和卻不屑一顧,把他當作“癩蛤蟆十三號”。盡管如此,沈從文卻不氣餒,三年里,情書如雨、托友傳情、上門求親,求愛攻勢接連不斷。終于,這炮火般的熱情,攻城拔寨的勇氣,徹底打動了張兆和,在張家人的祝福下,沈從文喝到了“屬于自己這鄉下人的甜酒”。

在感情上是如此,在對人生的態度上,沈從文更是“不折不從”。張森教授認為,在文學創作上,沈從文堅定地走了一條獨特屬于自己的路。

鳳凰古城。

張森教授介紹,沈從文曾認定自己的事業是“用一支筆來好好的保留最后一個浪漫派在二十世紀生命取予的形式”。他以發現美與創造美為使命,并在創作中忠于自己從實踐中獲得的價值理念,如《邊城》中生命的純真形式,《湘行散記》中對鄉下人現代生存方式的沉重反思,《燭虛》中對“美”與“愛”的呼喚……沈從文主張藝術超越商業才能迎來自身發展與價值。如今,他的作品歷久彌香,印證了堅守的價值所在。

但“不折不從”,而又“亦慈亦讓”,是不是矛盾呢?張森教授解釋說,這兩個詞語反映了沈從文的兩面性格:一面是沈從文對自身原則的堅守,一面是沈從文對待他人溫和、謙讓、善良的處世態度。在《三姐夫沈二哥》中記載的一件小事中,沈從文的和善本性也得以體現:剛搬進新房的第一天晚上,張充和發現院子里有小偷,沈從文出門追擊,手里拿的“武器”竟然只是一把牙刷。

“沈從文骨子里就不喜歡‘以牙還牙’的觀念。”凌宇教授回憶與沈從文夫婦的往來,感慨頗深。在編寫《沈從文傳》時,沈從文那份溫和與超脫讓人敬佩。即便曾被一些人傷害,沈從文仍選擇寬容,他強調要在傳記中隱去那些人的名字,以保護當事人。

凌宇(左)與沈從文(右)。

“沈從文的寬容氣度背后,是他對人事的悲憫。”凌宇教授說,沈從文理解人性的復雜與多元,對人類命運有著深切的同情和理解。他不僅關注人性浪漫、美好的一面,也信賴人性神圣的一面。他曾說:“我只想造希臘小廟。選小地作基礎,用堅硬石頭堆砌它。精致、結實、對稱,形體雖小而不纖巧。這廟供奉的是‘人性’。”正是沈從文對人性的深刻洞察與殷切期望,塑造了他悲天憫人的性格特點。

而與“亦慈亦讓”奇妙呼應的是,整副挽聯“無意中”形成了“嵌字格”,尾字連成“從文讓人”四字。張充和在一次訪談中回憶此事時,直呼“有鬼哩”。

嘖,真乃“神人鬼事”。

赤子其人,方能星斗其文

何為赤子?凌宇教授介紹:“那就是心境純善如初生嬰兒的人。沈從文自己也曾坦言,他的精神始終處于一種嬰兒狀態。”

沈從文正是這樣一位赤子,他始終遵循本心,尋求生命最真的形式。從鄉野間步入繁華都市,他不懼困頓,闖出了一片天地,但仍感嘆:“在都市住上十年,我還是個鄉下人。”“我發現在城市中活下來的我,生命儼然只淘剩一個空殼。”

記者拜訪沈從文故居。

沈從文一直憂心失去自然的靈魂,他認為都市人大多只關心“生活”,而忽視了“生命”,壓抑了自然本性;關注物質與外在,喪失了對美與愛的感受。沈從文的赤子情懷,既是他的痛苦,也是他的驕傲。他一直在尋覓,如何借助文字回歸理想的自我本真。

“赤子之心在前,才有了他‘星斗其文’的傳奇。”張森教授緊接道。

越是都市化,人越容易面臨背離自我、背離自然的困境。而沈從文的小說,就是他的星斗,照亮了如夢似幻的湘西世界,也照亮了都市人的困頓內心。他站在鄉村的立場,用優雅筆觸批判都市弊病,以鄉村的質樸、健康對照都市的虛偽、墮落。《邊城》《蕭蕭》《長河》……沈從文構筑了獨特的湘西世界,肯定了近乎自然的生命形態的同時,又呈現出社會急劇變動中鄉下人的復雜命運。

張森教授認為,沈從文晚年放棄文學,投身文物研究,也是堅守自我、追求真知的體現,才得以創作出《中國古代服飾研究》這樣的巨著。

“認識我自己生命,是從音樂而來;認識其他生命,實由美術而起。”沈從文年輕時便對中國古代文化和文物充滿興趣。在湘西當兵時,月薪只有6塊錢的沈從文就攢下價值不菲的“寶藏”——6塊錢的《云麾碑》、5塊錢的《圣教序》、2塊錢的《蘭亭序》、5塊錢的《虞世南夫子廟堂碑》,還有一部《李義山詩集》。

沈從文的文學寫作與文物研究,都融匯了一種人與內心、人與自然的樸素的和諧。有過失落與痛苦,仍為其理想而堅持不輟,這也是他的文學與人格熠熠生輝的原因。

沈從文墓。

1988年,沈從文去世,彼時他已連續兩年獲得諾貝爾文學獎提名。評審之一的馬悅然曾感慨,倘若沈從文能多駐足世間五個月,諾貝爾文學獎的桂冠或將屬于他。或許,這只是大家心中的美好愿景,但成或未成又如何?沈從文用生命鑄就的“星斗”,閃耀在他的曠世創作中:那些凝結在人物角色里的愛恨與悲歡,發散在山水世界里的恬淡與純凈,以及錯落在工藝傳承中的美艷與精巧,已跨越時空,成為溝通你我的力量。

記者手記

路的盡頭有“我”

姚帥

沈從文墓碑上還有一段話:照我思索,能理解“我”;照我思索,可認識“人”。這是他未竟稿《抽象的抒情》的開場白,其中蘊含的是他的創作理念,更是處世哲學。

沈從文所處的時代,是數百年來變革最劇烈的。沉浮于浪潮之中,人如何應對這一困境?沈從文找到了答案——遵從本心。他立足自身經歷,秉持經過生命驗證的理念,用情感去體驗,以理性去審視,如此他守住了“赤子之心”,不曾被異化,也不曾褪色。

這對身處當今時代的我們亦有啟示:保持開放的眼界去接納世界,也懷抱自省的力量去探索內心。只有在這樣的互動中,人才能發現自身的輪廓。這輪廓并非缺陷,而是一種流動之姿,正如沈從文清晰地認識到自身質樸的“鄉下人”本性,站在這樣的出發點,他審視自然與社會,從中得到了驚人的創作力。

向內去尋找你生命中“星斗”,體驗那些使你自在的、激情的、平靜的力量,并追尋它。歧路與迷途難以避免,但沿路被照亮之“人”的各色臉龐,會讓你認識終將相遇的“我”。

點評嘉賓:凌宇

凌宇,男,湖南龍山人,苗族。曾任湖南師范大學文學院教授,院長,湖南省重點學科中國現當代文學學科帶頭人,博士生導師,主要學術兼職有湖南省作家協會副主席、中國現代文學研究會副會長等,第九屆、第十屆全國人大代表,湖南省優秀社會科學專家,獲國務院政府特殊津貼。他的專著《從邊城走向世界》和傳記《沈從文傳》受到國內外專家高度評價,被譽為從區域文化角度研究現代文學思潮與流派的代表性成就。

點評嘉賓:張森

張森,女,湖南師范大學文學院教授,博士生導師。主要研究領域為沈從文思想研究,中國現代文學史與現代美術史關系。曾出版《沈從文思想研究》等學術著作。

湖南日報·新湖南客戶端出品

總策劃/夏似飛

統籌/文鳳雛 趙雨杉

執行/李茁 朱玉文 王華玉 朱曉華

撰文/姚帥

攝影/徐行 童迪

剪輯/戴鉞

設計/陳青青

責編:伍鏌

來源:華聲在線