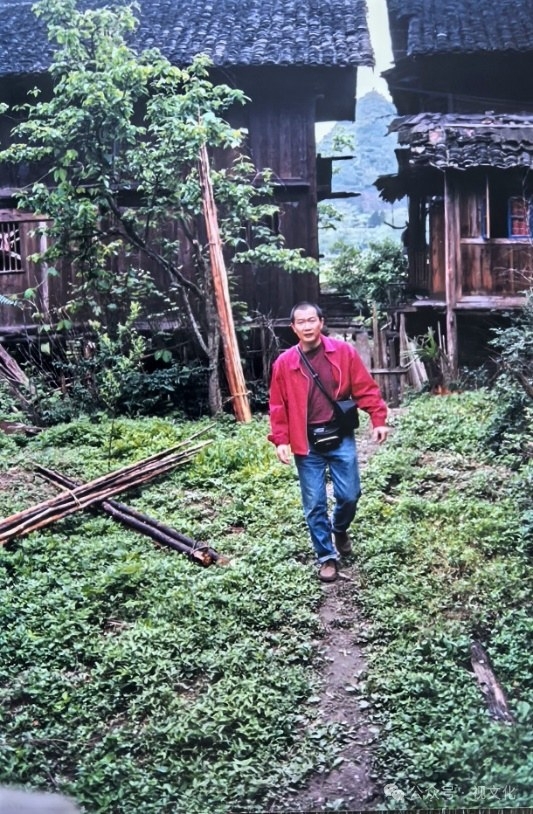

1998年,譚盾在湘西采風。作者供圖

1998年,譚盾在湘西采風。作者供圖盛伯驥

春節剛過,譚盾“微”我,說要重返湘西采風,我只好放下家事、公事,時隔20多年,與他又走一回湘西。長沙人講聰明人為“靈泛別”,譚盾就是之一。用家鄉資源成就自己,用兒時經歷豐富自己,是許多藝術家成功的秘笈,譚盾更是深知其中奧秘。

記得20世紀90年代末,譚盾約我去趟湘西,我毫不猶豫地與他同行。因為那時候,湘西是我的福地。當時頻頻得獎的我,其中有60%的獲獎節目,題材都是來自湘西。當然,湘西也是我與譚盾結緣之地。早在20世紀80年代初,一個偶然機會,我們結伴走了一次湘西地區的張家界,雖是隨記者團走訪,沒有太多創作訴求,但收獲不少。此后,湘西更成為我們不倦的話題。

為了不虛此行,那次湘西之行,我帶上了一個工作團隊,既陪譚盾采風,又把他作為采訪對象,擬做一部文化人物紀錄片。在十來天的時間里,我們先后到了懷化、張家界和湘西土家族苗族自治州。不但去了苗山,也去了侗家,還走進了土家山寨。那些天我們走村串戶,那時看到和聽到的民族景象和今天大不相同,因為今天看到的多是旅游表演,那時應還是保留了幾分純真。記得我們在一座侗家風雨橋上,譚盾躺在橋上的木長椅上,呼吸著木頭發出的陳朽氣息,好不快活。接著我錄下了一段他對傳統居住建筑的向往,還有對保護傳承的吶喊。而好多年后,我舊地重游時,這橋已翻新了,雕梁畫棟了,早沒有了當年的腐氣,以嶄新的面目,喜迎四方嘉賓了。此時,我感慨萬千。

那次從湘西回來沒有好久,譚盾寫了一部多媒體交響樂《地圖——尋回消失中的根籟》,我也編了一部紀錄片《根籟——譚盾與家鄉的對話》。然后,受波士頓交響樂團的邀請,我們各自帶著自己的作品,相會波士頓。在交響樂《地圖》全球首演的當晚,演出后我們喝酒聊天,譚盾興奮地問我,我這部作品還要走向哪里,我不假思索地回問,這部作品是從哪里來,譚盾說是湘西,我就隨口答道,那應該走回湘西。

哪料譚盾把此話當真,不久他帶領上海交響樂團,在我的建議下,將鳳凰沱江的北門碼頭作為演奏平臺,在江對面搭起一個萬人看臺,近百人的交響樂團臨江而坐,在譚盾的指揮棒下,管弦齊鳴,加上沱江水拍的美麗混響,成為湘西苗疆的一道風韻絕唱。

時過數年,我們重返湘西,路上聊得最多的話題,還是當年《地圖》在沱江的回憶。盡管過去多年,無論是對國際音樂文化領域的震動,還是對于民族地區多元文化的影響,這次文化尋根的創意,不但有深刻的現實意義,更有鮮明的未來意義。

重回湘西的短短幾天,譚盾仍和以往一樣,山山石石都讓他時時激動,時時暢想。他不但又見到了自己經典作品之中的苗嶺土寨,更見到了他未來作品中異水奇山。用人生體驗成就藝術境界,用人間萬象成就藝術極品,這似乎是譚盾之所以成就事業的重要秘訣。此行過后,我有預感,譚盾在湘西,又會搞起一出大手筆。我在等待,也許有天他會在酒后聊起。

責編:劉暢暢

一審:印奕帆

二審:蔣俊

三審:譚登

來源:華聲在線