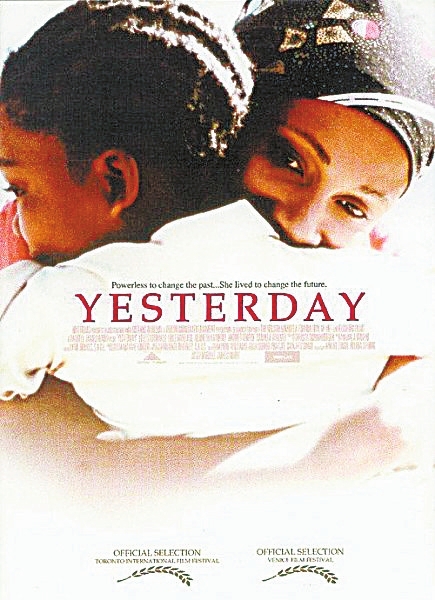

《永不遺忘的美麗》海報。

《永不遺忘的美麗》海報。高求忠

“今天,在這朦朧的黃昏時刻,我再一次回首凝視,我發現這條路就是一本被遺忘的歌集,歌詞就是人們的足跡,而曲調就是那晨曲。很久以來,就有無數行人在這條路上走著,這條路將他們生活中的一切往事簡要地描繪在自己那唯一的塵土畫卷上;這一幅畫卷,從太陽升起的地方開始,到太陽降落的地方終結。”

第一次看原汁原味的非洲影片,我被電影《永不遺忘的美麗》深深地觸動了,過去只熟悉別人鏡頭下的非洲,而這部影片是來自非洲的本土敘事。蒼涼的黃土地和那幾條鄉村路反復出現,讓我想起了泰戈爾的詩句。

影片開頭就是遼闊的大地,一條道路彎彎曲曲伸向遠方,女主角Yesterday和女兒Beauty慢慢走來,鏡頭拉近,道路也越來越寬闊,女主角步行去診所,已經走了兩個小時,他們在路上遇到了前來求職的女教師,故事就此拉開帷幕。女主角兩次求醫,都因為路途遙遠,排隊排在后面而不得醫治。第三次坐出租車去,終于見到醫生,后來被診斷為艾滋病。她坐車趕往城里,到礦上告知丈夫,要丈夫來接受治療,卻被家暴。在回程的路上,她依舊念及的是當初的美好,丈夫過去燦爛的微笑、溫情的親吻和浪漫的小禮物。丈夫病重回家,她接納了他,安慰他,照顧他,雖然遭到了村上人的排擠和歧視,依然頑強面對。她一直硬撐著,親眼看到女兒上學是她的小心愿,樸素卑微如地上搖曳的野花。

如果說大致情節,干巴巴的幾句話就可以介紹完,電影卻把這個簡單的故事演繹成了一首獻給愛與生命的敘事詩。

有位作家說散文是有聲口有腔調的,有的文章是女士腔,有的是兒童腔,有的是遺老腔等等。我覺得,電影也如是。影片并沒有濃墨重彩大肆渲染,而是有著紀錄片的質感,低溫、冷靜、含蓄、克制地敘述著人世間的悲歡。女主角被家暴的場景成為門衛讀報的背景,保安聽到響動,回過頭看一看窗外,然后無動于衷地繼續埋頭看報,男人打女人的動作身影都是模糊的。村人的排斥和孤立情形,也是通過一些細節,不動聲色地描繪出來。

電影里女主角哭戲并不多,第一次,影片給觀眾留下了一個哭泣的背影,夕陽紅似火,Yesterday面對著蒼茫大地,默默流淚。這個畫面頗有天地悠悠、愴然而涕下之感。丈夫回家后,村民避之如蛇蝎。醫療機構病床不夠,她迫不得已,四處撿各種材料,搭了一間小屋。丈夫去世后,她拿起鐵錘,一錘又一錘地砸向房子,砸著砸著,號啕大哭,淚流成河,茫茫大地上只剩下她和孤零零的破屋。這崩潰痛哭的淚水,流進了觀眾的內心。

影片中有許多空鏡頭,出現得最多的是廣袤深沉的大地和落滿塵灰的道路,電影結尾女主角看著自己的女兒進了學校,轉身對母親揮手一笑。她看著孩子走進了教室,然后踏上熟悉的回家路,穿著黑色的衣服,在陽光下慢慢地行進,唯有影子忠實地陪伴她,她越走越遠,終于消失在銀幕上。故事也到此結束,給觀眾留下許多思考和猜想,女主角后來的結局是怎樣呢?誰都不知道,天地無言,這條路默默地指向遠方。

影片臺詞并不多,配樂悠揚動聽,女主角的表演細膩深入、淋漓盡致,站在墻角對女兒的凝望,傷心時的落淚,對丈夫的溫柔安撫,對陌生人、對村民的明媚微笑,點點滴滴都令人印象深刻。當被人反復問有沒有憤怒時?她說我不憤怒。她跟醫生說,不是我勇敢,而是自然而然。因為她要支撐著,她從來沒有念過書,她要看到女兒去上學,完成她這個小小的夢想。女主角就像大地那樣堅韌、包容,含著笑和淚,悄然承受一切。

影片以說書人的腔調,平靜悠然地展開一個故事,節奏舒緩,敘事內斂,沉浸式的場景、飽滿的情緒表達,讓觀眾有時間慢慢細品,與人物共鳴共情。影片從夏天說到冬天又到夏天,一詠三嘆,對白使用祖魯語,雖然語言不通,看電影時要分心看字幕,但日光底下并無新鮮事,人還是那些人,愛還是那些愛,生老病死是人人都要解答的哲學題。“噢,腳走出來的路!有一天落在你胸脯上面的那些落花般的足跡,今天又在哪里?難道路知道自己的終點嗎?消逝的花和無聲的歌在那里隕落,星光照耀下的那永不熄滅的苦難燈節,也在那里慶賀。”

責編:劉暢暢

一審:印奕帆

二審:蔣俊

三審:譚登

來源:華聲在線