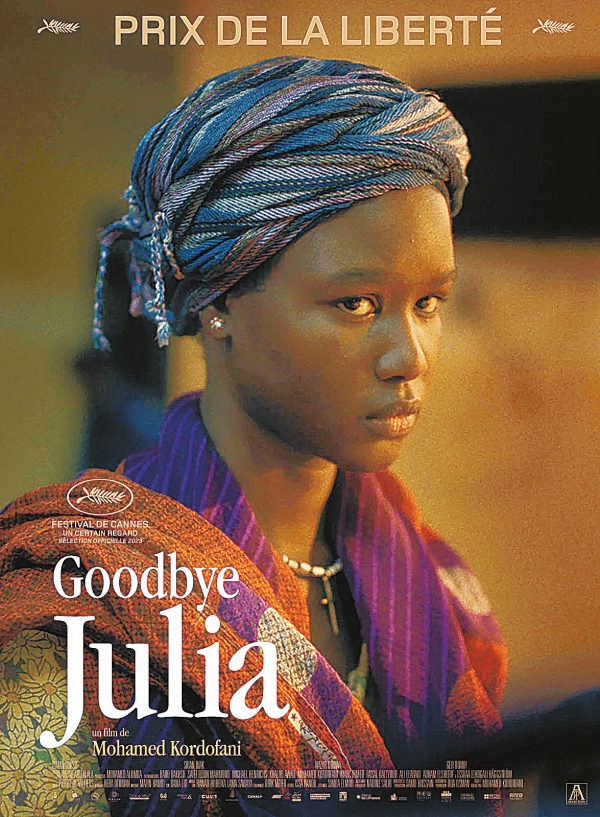

《再見,朱莉婭》海報。

《再見,朱莉婭》海報。陳思含 姜倩

蘇丹導演穆罕默德·科爾多法尼執導的《再見,朱莉婭》,以鮮明的敘事立場與影像風格成為非洲電影中極具代表性的作品之一。影片圍繞蘇丹人莫娜展開,她作為一名回歸家庭的前歌手,因牽涉一樁謀殺而背負沉重的秘密。為尋求內心的救贖,她將死者遺孀——朱莉婭及其幼子丹尼爾——帶進自己的生活中。在同一屋檐下,兩個身份、階層與文化背景迥異的女性,意外建立起一段暗流涌動的友誼。

電影選用4∶3畫幅,用接近正方形的構圖比例使得觀眾更聚焦于人物的心理變化,配上渾濁暗淡又略帶粗糲的色彩濾鏡,奠定影片懷舊、壓抑的空間底色。影片描繪了兩組空間對比指向社會結構關系。第一組是莫娜家中的私人空間與公共場域的社會空間。莫娜的家雖看似寬敞明亮,裝飾考究,但處處是“隱形的牢籠”:門框、墻壁與家具反復將人物包裹、分割,整個空間封閉且不可逾越。鏡頭多采用中近景與靜態構圖,不斷向觀眾強化“被困”的心理感受。莫娜如同丈夫為她購買的籠中鳥,壓抑情緒、維護道德表象。相較之下,公共空間反而成了她的“出口”。相比朱莉婭在公交車上不耐煩地打斷騷擾者但又習以為常的態度,莫娜則能夠以更為強硬的姿態為自己發聲。

影片還對比了兩種生活空間:莫娜的家整潔、光線柔和,構圖均衡且帶有現代感的對稱軸線,鏡頭運動緩慢而穩定,象征著秩序、清晰與掌控;朱莉婭的家則被置于陰暗、雜亂的街區之中,背景中永遠充斥著噪聲、垃圾、在建的建筑和頻繁出入的人群,鏡頭晃動且構圖散亂。然而,導演也巧妙地向觀眾暗示,在動蕩不安的背景下,無論是哪一類空間都難逃侵蝕。莫娜家本屬穩定有序的安全空間,隨著窗戶被砸,屏障功能喪失;而朱莉婭所處的底層空間,也在遷徙與壓迫中愈加不安。

隨著劇情推進,朱莉婭丈夫“失蹤”,她賴以棲身的空間被毀,莫娜只能以一種“半自愿”的姿態將她帶回自己的家中。這一決定表面是補償,實則是共情的驅使。這推動莫娜一次又一次地幫助朱莉婭,共享彼此的傷痛,建立起屬于二者的情感空間。而朱莉婭以一種潤物無聲的方式滲入莫娜的生活,在一舉一動中促使后者重新審視自我與社會的關系,成為莫娜的鏡像與引路者。最終推動莫娜認清自我、掙脫束縛,回到她所向往的舞臺。莫娜與朱莉婭深夜對談的場景描繪,展現了兩位女性在“社會規訓”與“自我意識”之間,尋求身心自由的出路。

音樂在片中是角色的“心聲”。影片中富有非洲民族特色的音樂元素,進一步增強了電影敘事的文化厚度。莫娜作為曾經的爵士歌手,因婚姻與社會期望被迫中斷音樂生涯。在影片后半段因朱莉婭的支持,她三次開口演唱,這構成了莫娜主體意識覺醒的線索。第一次哼唱出現在莫娜從醫院歸來后的片段,彼時她與朱莉婭剛建立起情感聯系,旋律自無聲的日常中悄然溢出,讓她敞開心扉向朱莉婭訴說被壓抑的自我與情感。第二次,處于公共空間之中,在朱莉婭的鼓勵下,她以“表演者”的身份再次站上舞臺,伴隨著輕快的爵士旋律和自信的笑容,找回了長期被壓抑的自我。而最后一次,則發生在二人深夜對談后,莫娜的歌聲作為背景音樂響起,朱莉婭登船離開,這段音樂既承載著莫娜的歉意與祝福,又超越了每一位具體角色的命運,成為一種隱喻之聲。影片中的音樂被導演作為與視覺空間并置的互文性結構,用來強化敘事邏輯,編織出一幅在社會動蕩背景下的多維圖景。

電影《再見,朱莉婭》不僅是導演個人的創作突破,更代表了新一代非洲電影敘事,在繼承本土影史傳統基礎上的不斷創新。

責編:劉暢暢

一審:印奕帆

二審:蔣俊

三審:譚登

來源:華聲在線