(文案 何金燕 海報設計 陳青青)

(文案 何金燕 海報設計 陳青青)

華聲在線全媒體記者 何金燕

湘陰縣城南郊,平家灣義山,一座青石壘砌的紀念塔肅然矗立。塔身楹聯“丹心懸日月;白骨鎮山河”,字字鏗鏘。當地人稱之為“白骨塔”,塔下長眠著包括營長曹克人在內的770位抗日陣亡將士的忠骨。

“以前身體硬朗,年年清明,我都帶著全家老小來祭拜。這兩年腿腳不靈便了,去得少了,但心里從沒忘記過……”曹克人烈士之子曹宏璋老人言語間,聲音哽咽。

家書灼心:“我愿誓死抗日到底”

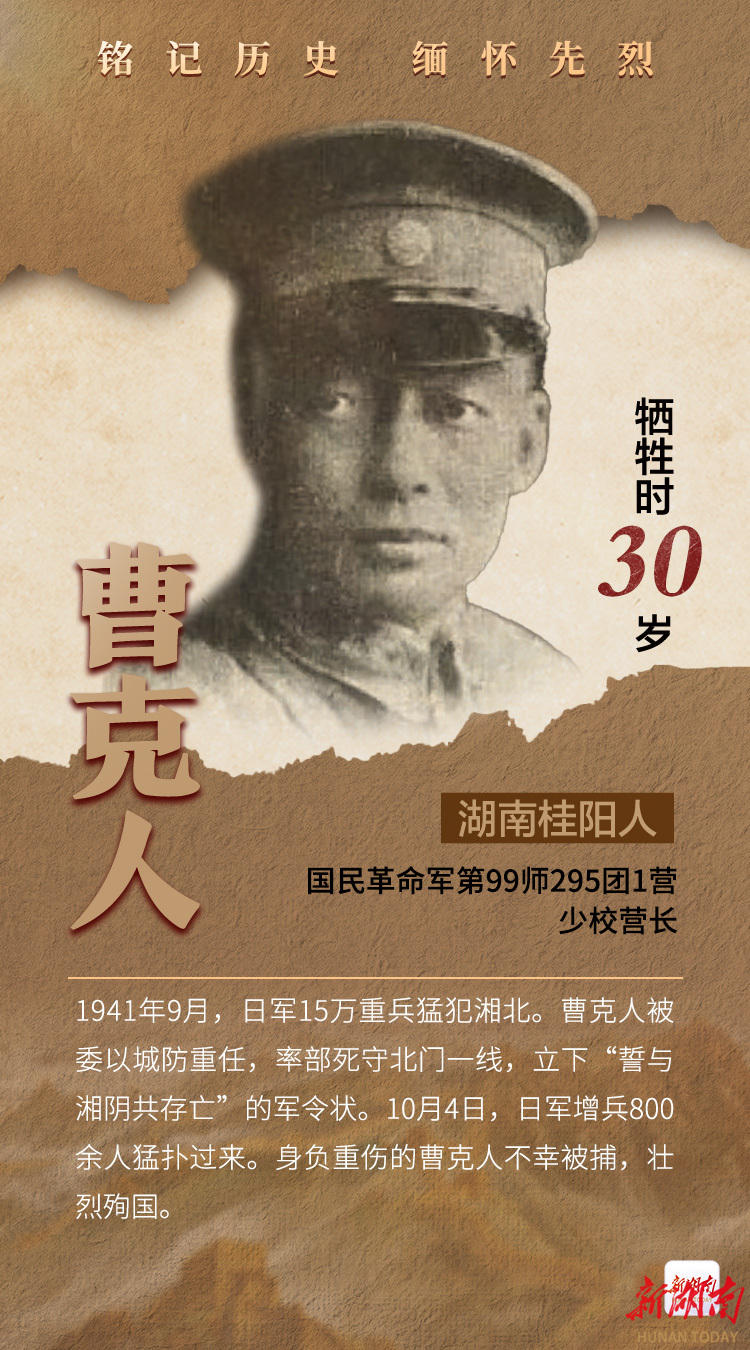

曹克人是誰?他1911年生于桂陽。受進步兄長影響,1929年,18歲的他懷揣報國之志投筆從戎。從黃埔軍校14期畢業后,他屢立戰功,1941年升任國民革命軍第99師295團1營少校營長。同年春,他率部駐防長沙前哨——湘陰。

1941年9月,日軍15萬重兵猛犯湘北,湘陰危如累卵。曹克人被委以城防重任。他率部死守北門一線,拆毀東門外文星橋,立下“誓與湘陰共存亡”的軍令狀。

大戰前夕,憂心如焚的父母曾修書勸他:“人之功名富貴,半由天命……父母之于子女,其責僅在生之、育之、教之……”字里行間是舐犢情深。

然而,國難當頭,曹克人的回信斬釘截鐵:“國家養兵千日,用在一朝,值此國家危亡之際,匹夫尚且有責,我作為軍人,怎能臨陣退縮?尚請雙親體諒時艱,顧全大局,善自頤養天年……我愿誓死抗日到底。”字字泣血,句句千鈞。

10月3日,日軍500余人在飛機、毒氣彈掩護下猛攻雨洗溝陣地。曹克人率部浴血奮戰,首戰告捷。次日,日軍增兵800余人卷土重來。曹克人身先士卒,振臂高呼:“打垮鬼子,誓與湘陰共存亡!”官兵血戰至最后一刻,因寡不敵眾,陣地失守。身負重傷的曹克人與兩名士兵退至油榨坊后不幸被捕。

面對日寇,曹克人橫眉怒斥。喪心病狂的敵人將他四肢釘于熊家祠堂墻壁,割舌削鼻、挖眼斷掌,最后剖胸灌油,活活燒死。烈士的膏血浸透磚墻,身形輪廓清晰可見,其壯烈令天地同悲。一位鄉紳悲憤揮毫:“率孤軍以守孤城,湘水竟無情,波濤不盡英雄血;摧敵鋒而寒敵膽,楚疆今再捷,千古長留節烈名。”

1984年,湖南省政府追認曹克人為革命烈士。

血脈傳承:從未謀面,卻一生追隨

1941年12月7日,曹克人犧牲兩月后,兒子在桂陽老家出生。伯父曹奮人含淚為其取名“宏璋”——“宏”揚父志,“璋”顯國魂。

“我可憐的孩子宏璋啊,你從來沒見過父親的面……”采訪中,曹宏璋模仿著姨媽當年常對他說的這句話,老淚縱橫。

雖未謀面,但父親的身影從未缺席他的人生。“母親一提起父親就忍不住哭。”曹宏璋回憶,母親總叮囑他:“你父親是為中華民族犧牲的!你要好好讀書,長大也要當為國爭光的英雄!”

在母親含淚的講述中,父親的形象在曹宏璋心中日益清晰。1960年,19歲的曹宏璋進入桂陽縣人民醫院工作。“父親保家衛國是軍人天職,我治病救人就是醫者本分。”他將對父親的敬仰,化作了服務人民的實際行動。

如今,83歲的曹宏璋已是兒孫繞膝。住所客廳茶幾上,攤開著一本厚厚的、由他親手整理編輯的冊子。曹宏璋輕輕翻動著書頁,里面匯集了數十年來他收集的所有關于父親的報道、史料和圖片,足有百余頁,“我給每個孩子都送了一本。這是我能為父親做的最重要的事——把他的精神傳承下去。”

責編:劉暢暢

一審:印奕帆

二審:蔣俊

三審:譚登

來源:華聲在線