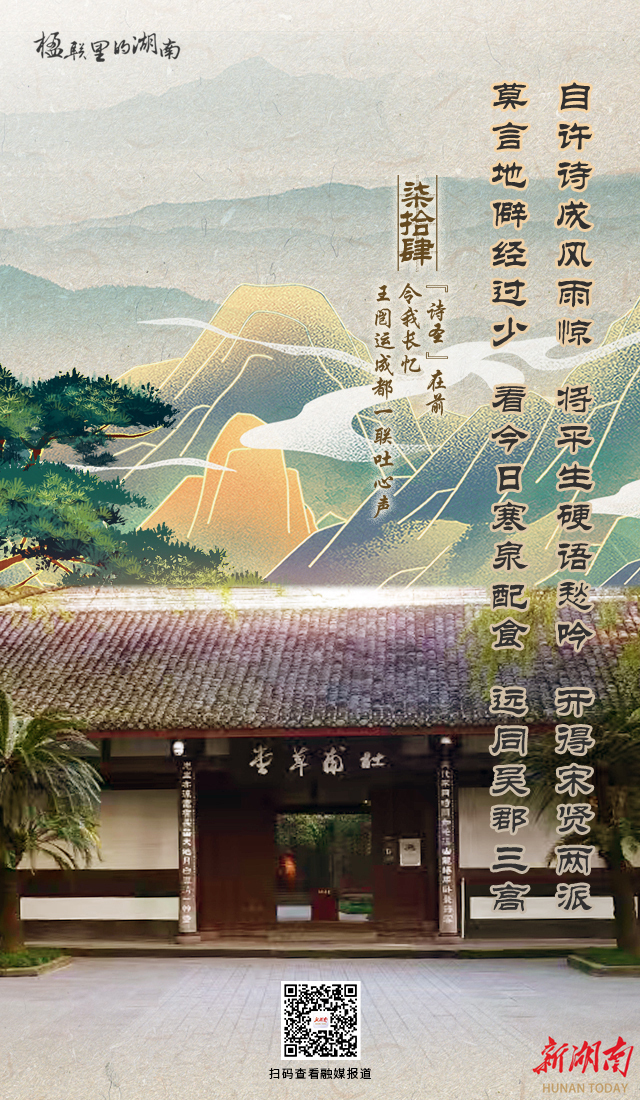

7月中旬的成都,大雨滂沱,但到杜甫草堂緬懷詩(shī)圣的游人卻不少。杜甫草堂,是唐代大詩(shī)人杜甫流寓成都時(shí)的故居,杜甫先后在此創(chuàng)作詩(shī)歌240余首。唐末,詩(shī)人韋莊尋得草堂遺址,遂重結(jié)茅屋,使之得以保存,歷代都有修葺擴(kuò)建。今天的杜甫草堂,各式建筑繁多,林木森森,景色宜人。

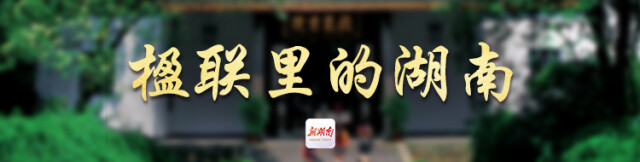

坐落其中的工部祠大門上,高懸著一副近代湖南名人王闿運(yùn)所撰的楹聯(lián):

自許詩(shī)成風(fēng)雨驚,將平生硬語(yǔ)愁吟,開(kāi)得宋賢兩派;

莫言地僻經(jīng)過(guò)少,看今日寒泉配食,遠(yuǎn)同吳郡三高。

杜甫草堂景區(qū)里聯(lián)語(yǔ)甚多,各建筑門楣上的楹聯(lián)觸目皆是,可謂琳瑯滿目,而此聯(lián)名氣尤其大。

在四川大學(xué),欣賞著前人佳句,四川大學(xué)古籍所研究員、博士生導(dǎo)師楊世文吟哦不已,感慨良多的他興致勃勃地為記者一行解聯(lián)。

“川”與“湘”:千年后的深情憑吊

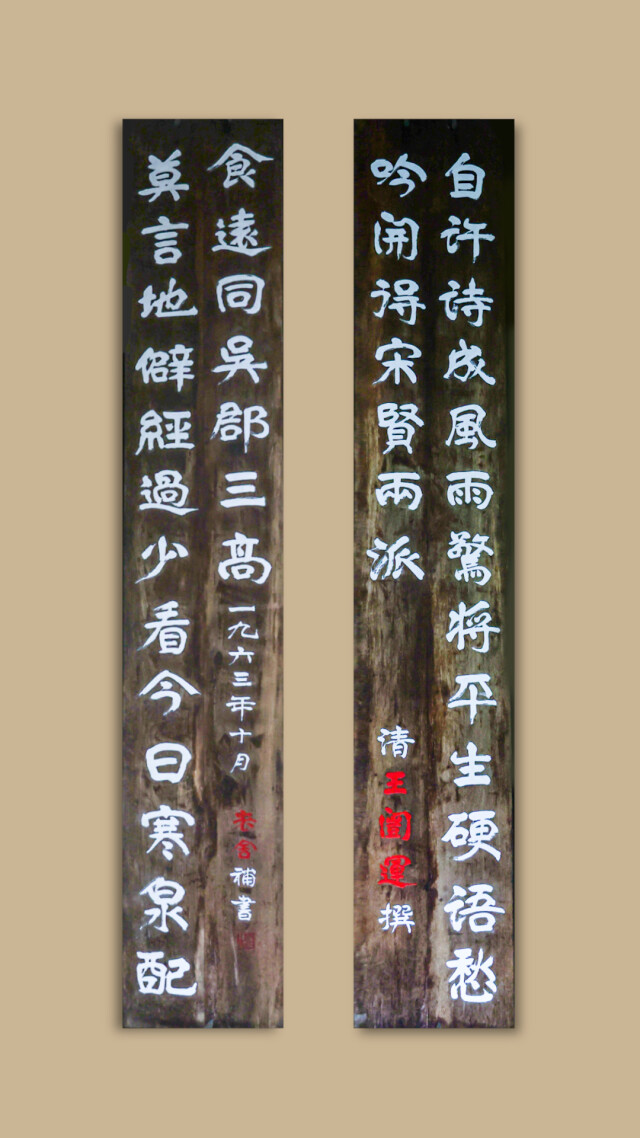

杜甫畫(huà)像。

杜甫畫(huà)像。

杜甫一生顛沛流離。

安史之亂爆發(fā)后,杜甫一家輾轉(zhuǎn)多地,終于在唐乾元二年(759年)抵達(dá)西蜀之地的成都。初到成都,杜甫一家在城西郊的草堂寺寓居了三個(gè)月。然而借居寺院終非長(zhǎng)久之計(jì),次年的春天,杜甫在親友的幫助下,在距離草堂寺三里遠(yuǎn)的浣花溪邊覓得一處荒地,修筑了一所茅屋,安頓了下來(lái)。

這一住,就是近四年。這幾年是杜甫晚年生活最為安定的一段時(shí)間。杜甫在成都,留下了大量作品,為今人耳熟能詳?shù)摹睹┪轂榍镲L(fēng)所破歌》就在此地創(chuàng)作。“安得廣廈千萬(wàn)間,大庇寒士俱歡顏”充分展現(xiàn)了杜甫的儒家理想和人道主義情懷,數(shù)世紀(jì)來(lái)廣為傳頌,堪稱千古名句。

千余年后,一位湖南人追隨杜甫的腳步來(lái)到了成都。他,就是王闿運(yùn)。

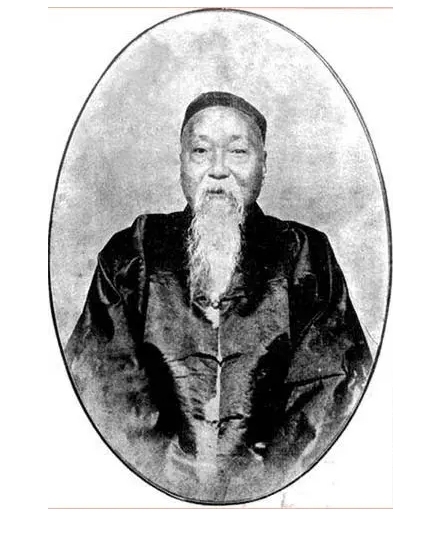

王闿運(yùn)像。

王闿運(yùn)像。

王闿運(yùn)(1833-1916),湖南湘潭人。王闿運(yùn)乃晚晴名士、一代大儒。他一生閱歷豐富,交游遍士林,桃李滿天下。齊白石曾題詩(shī)感懷恩師:“憶舊難逢話舊人,阿吾不復(fù)夢(mèng)王門”。王門許多弟子在他生前身后,一直縱橫捭闔于中國(guó)近現(xiàn)代歷史大舞臺(tái)。

王闿運(yùn)為何要來(lái)成都?光緒四年(1879),在四川總督丁寶楨力邀下,王闿運(yùn)離開(kāi)湖南,出任成都尊經(jīng)書(shū)院山長(zhǎng),直到光緒十三年(1887年)回湘,這一住就是八年。

杜甫與王闿運(yùn),冥冥之中緣份不淺。杜甫晚年從蜀地流落湖南,長(zhǎng)期在湘江、耒水間漂泊。一天,耒陽(yáng)聶姓縣令給貧病交加的杜甫送來(lái)酒食,杜甫吃了牛肉后急病發(fā)作,一代文化巨人不幸隕落。王闿運(yùn)則曾在衡州掌教船山書(shū)院,衡州大地,留下了二人足跡。

真名士,自風(fēng)流,王闿運(yùn)一生經(jīng)歷豐富,恃才傲物,經(jīng)常舉止若狂。其實(shí),王闿運(yùn)常因?yàn)槿丝癜炼鵀槿嗽嵅。珜W(xué)問(wèn)淹博而閱歷深廣的他,內(nèi)心實(shí)有著謙遜、通達(dá)的一面。寄寓成都期間,王闿運(yùn)講學(xué)之余,杜甫草堂是他經(jīng)常詩(shī)酒酬唱、講學(xué)會(huì)友,流連不已的地方。每一次,都是對(duì)仰慕已久的杜甫的一次“追懷之旅”。文思泉涌、筆底滔滔的湘綺老人,留下此副名聯(lián)。

“硬”與“愁”:詩(shī)圣心底的光明

上聯(lián)氣勢(shì)不凡:“自許詩(shī)成風(fēng)雨驚,將平生硬語(yǔ)愁吟,開(kāi)得宋賢兩派”。

“筆落驚風(fēng)雨,詩(shī)成泣鬼神”,不是杜甫褒揚(yáng)好友李白的名句嗎?

面對(duì)記者的疑問(wèn),長(zhǎng)期在歷史文獻(xiàn)學(xué)領(lǐng)域深耕的楊世文逐字逐句為記者解惑,他表示 ,“詩(shī)成風(fēng)雨驚”是對(duì)杜甫《寄李十二白二十韻》的詩(shī)句化用而來(lái),原詩(shī)句為“筆落驚風(fēng)雨,詩(shī)成泣鬼神”,本來(lái)是杜甫贊美李白的詩(shī)句,王闿運(yùn)卻說(shuō)杜甫“自許”,自己的理解是,“李杜文章在,光焰萬(wàn)丈長(zhǎng)”,性情敦厚的杜甫,內(nèi)心對(duì)自己恐怕也有頗為自得的一面,只是從不會(huì)流露。千年后的杜甫“鐵粉”王闿運(yùn)則以“楚地狂人”的不羈之思,和先賢開(kāi)了個(gè)小小的玩笑,換了一個(gè)角度對(duì)自己仰慕的詩(shī)圣大大贊美了一番:杜工部,您的筆墨何嘗不是驚風(fēng)雨、泣鬼神呢!就請(qǐng)您“自許”一番吧!

成都杜甫草堂工部祠。

成都杜甫草堂工部祠。

何為“硬語(yǔ)”?又何為“愁吟”?“硬語(yǔ)”見(jiàn)杜甫《李潮八分小篆歌》:“書(shū)貴瘦硬方通神”,這里用來(lái)形容杜甫詩(shī)風(fēng)瘦硬。“愁吟”,則見(jiàn)于杜甫《對(duì)雪》:“戰(zhàn)哭多新鬼,愁吟獨(dú)老翁”。

楊世文介紹,“世稱杜甫為詩(shī)史,他的‘仁政思想、民本情懷’,在千千萬(wàn)萬(wàn)的文學(xué)家中,格外奪目,他用筆記錄了唐朝一段慘痛歷史,也記錄了自己遭逢亂世、百事可哀的人生。從他的詩(shī)歌中,我們可以體會(huì)到個(gè)人與國(guó)家興亡的關(guān)聯(lián),從而感悟和學(xué)習(xí)一代仁者在苦難中的追求”。

楊世文說(shuō),杜甫的名篇,筆底無(wú)不流淌著關(guān)心國(guó)家、關(guān)愛(ài)百姓的高尚情懷,體現(xiàn)在杜甫的詩(shī)歌創(chuàng)作風(fēng)格上,就是“沉郁頓挫”的獨(dú)特風(fēng)格。用王闿運(yùn)聯(lián)語(yǔ)來(lái)說(shuō),即“硬語(yǔ)”與“愁吟”。“硬”,是書(shū)寫苦難,不懼苦難,用自己的如椽之筆鼓舞人心;“愁”,是繼承屈原等先賢關(guān)愛(ài)天下蒼生的悲憫精神,在創(chuàng)作中用細(xì)節(jié)感染人,用情懷打動(dòng)人,啟迪人們升華自己的精神境界。 楊世文認(rèn)為,無(wú)論是前面提到的《茅屋為秋風(fēng)所破歌》,還是《詠懷五百字》《三吏》《三別》《北征》《八哀詩(shī)》《兵車行》等,無(wú)不字字浸透著苦難與血淚,但杜甫總是充滿了樂(lè)觀精神。個(gè)人的不幸,并不是他作品的主要寫作對(duì)象,而“愛(ài)國(guó)”與“憫民”才是杜甫作品主旨之所在。

“宋賢兩派”,實(shí)指北宋黃庭堅(jiān)和南宋陸游,二人皆詩(shī)宗杜甫,都因其作品以關(guān)心民瘼而奠定了歷史地位,且弟子門人甚多。如推而廣之,則是杜甫的人品、詩(shī)品、情懷為后人繼承和發(fā)揚(yáng),又并不只是黃、陸二人及其弟子門人得其真?zhèn)髁恕?

“僻”與“高”:看似“瑕疵”實(shí)達(dá)意

下聯(lián)用典甚多:“莫言地僻經(jīng)過(guò)少,看今日寒泉配食,遠(yuǎn)同吳郡三高”。

楊世文說(shuō):“顯然,上聯(lián)講的是杜甫詩(shī)歌創(chuàng)作體現(xiàn)的精神生命力和后人的傳承,下聯(lián)通過(guò)一番古今對(duì)比,把上聯(lián)對(duì)杜甫的高度評(píng)價(jià)進(jìn)一步深化而褒揚(yáng)到極致,對(duì)杜甫精神之崇高來(lái)了一個(gè)‘論定’。”

“莫言地僻經(jīng)過(guò)少”,指成都地處巴山蜀水之地,歷來(lái)較為偏僻。這是字面的意思,其實(shí),見(jiàn)識(shí)超群的王闿運(yùn),顯然“話里有話”,此句暗指杜甫一生流離、落寞,生前聲名不顯。但一代詩(shī)圣的光輝怎會(huì)被歷史的塵埃掩蓋?“看今日寒泉配食,遠(yuǎn)同吳郡三高”,意思是說(shuō),杜甫身后,他的精神價(jià)值不斷被后人總結(jié)和發(fā)揚(yáng),其在中國(guó)文化史上的地位越來(lái)越高,他的精神可謂“萬(wàn)古流芳”,長(zhǎng)使后人追慕、感懷。

楊世文研究員為記者解聯(lián)。

楊世文研究員為記者解聯(lián)。

楊世文繼續(xù)講解道,古人說(shuō)圣人有三立,即立德立功立言,杜甫堪稱“三立”典范,道德文章,光芒萬(wàn)丈,才會(huì)得到后人長(zhǎng)久的懷念,黃庭堅(jiān)、陸游這樣被后世景仰的賢者也在工部祠中侍立左右,此為“配食”;“吳郡三高”,即蘇州有三高祠,祭祀春秋時(shí)期的范蠡、晉朝的張翰、唐朝的陸龜蒙三位隱士,而杜甫、黃庭堅(jiān)、陸游三位同樣在工部祠受到后人追憶,在歷史的長(zhǎng)河中閃耀著璀璨光華,此為“遠(yuǎn)同”。客觀說(shuō),杜甫和“配食”的黃、陸二人,都是心系國(guó)家、蒼生的一代仁者,有著崇高歷史地位,“吳郡三高”的影響力,并無(wú)法和他們比,但王闿運(yùn)的看似“瑕疵之語(yǔ)”,仍可謂心聲道盡,足以達(dá)意了。

記者聽(tīng)得楊世文老師一番高論,心下嘆服:此當(dāng)為正解!

記者手記

四海有群龍 川湘多才俊

詹娉俏

雨中的四川大學(xué),滿目青翠,書(shū)香濃郁,一派泱泱學(xué)府之風(fēng)。

川大歷史悠久,她的前身,可以追溯到清代的尊經(jīng)書(shū)院。王闿運(yùn)出任尊經(jīng)書(shū)院山長(zhǎng)后,燒八股試帖之書(shū),一掃頹腐學(xué)風(fēng)。尊經(jīng)書(shū)院名為“尊經(jīng)”,實(shí)際上已隨著時(shí)代潮流而變,雖然書(shū)院講授的主要還是中國(guó)傳統(tǒng)學(xué)術(shù),但開(kāi)始走上追求“包容、求實(shí)、創(chuàng)新”的道路。力倡通經(jīng)致用,培育經(jīng)世英才,這也是王闿運(yùn)代表的湖湘學(xué)派經(jīng)世致用思想的體現(xiàn)。

四川大學(xué)牌樓。

四川大學(xué)牌樓。

湖湘文化與巴蜀文化相遇,可謂金風(fēng)玉露之逢。

王闿運(yùn)曾為尊經(jīng)書(shū)院題寫過(guò)一副對(duì)聯(lián):考四海以為雋,緯群龍之所經(jīng)。這是一副集句聯(lián),前句出自左思《蜀都賦》,后句出自班固《幽通賦》,表達(dá)了他對(duì)巴蜀弟子能兼包九流、匯通四海的殷切期望。王闿運(yùn)為大儒、為“帝師”、為清流。學(xué)術(shù)之外,最熱衷事功即參與政治,但在這方面,王闿運(yùn)可圈可點(diǎn)的地方并不多。倒是主持尊經(jīng)書(shū)院,開(kāi)蜀學(xué)新風(fēng),在巴蜀大地造士以千計(jì),尤其是川人廖平、宋育仁、吳之英、楊銳、劉光第等王氏門生,皆為一時(shí)俊彥。四川和湖南,當(dāng)時(shí)均以人才輩出而馳名天下。

在蜀地講學(xué)期間,王闿運(yùn)繼承杜甫精神,留下了人生濃墨重彩的一筆。

點(diǎn)評(píng)嘉賓:楊世文

楊世文,男,重慶潼南人,生于1965年2月。1982年入四川大學(xué)歷史系,先后獲學(xué)士、碩士、博士學(xué)位。現(xiàn)為四川大學(xué)古籍所研究員,博士研究生導(dǎo)師。在《中國(guó)社會(huì)科學(xué)》《中國(guó)史研究》等刊物上發(fā)表學(xué)術(shù)論文100余篇。出版古籍整理著作《張栻集》《蜀中廣記》《經(jīng)學(xué)通論箋注》等。出版專著《走出漢學(xué)——宋代經(jīng)典辨疑思潮研究》《近百年儒學(xué)文獻(xiàn)研究史》《蜀儒雜俎》《儒學(xué)轉(zhuǎn)型與經(jīng)學(xué)變古》,新編《魏晉學(xué)案》《南軒先生語(yǔ)類》,合作主編《廖平全集》《中國(guó)儒學(xué)通案》等。

湖南日?qǐng)?bào)·新湖南客戶端 出品

總策劃/夏似飛

統(tǒng)籌/文鳳雛 趙雨杉

執(zhí)行/李茁 朱玉文 王華玉 朱曉華

撰文/詹娉俏 李茁

攝影攝像/趙持

剪輯/戴鉞

設(shè)計(jì)/葉艷娜

責(zé)編:伍鏌

來(lái)源:華聲在線