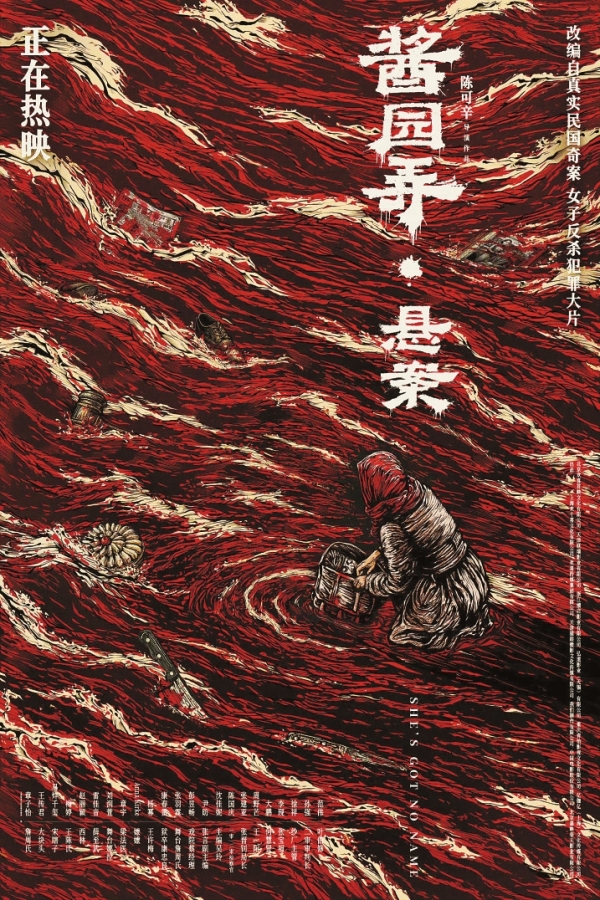

《醬園弄·懸案》海報。

許可

陳可辛導演的電影《醬園弄·懸案》改編自1945年上海詹周氏殺夫案。影片圍繞此案,串聯了女作家西林、獄友王許梅等女性角色,意圖展現民國女性在婚姻暴力和司法體系下的掙扎。然而影片對女性角色的符號化處理、對女性苦難的過度渲染,以及將女性受難當作視覺刺激的做法,讓它的“女性主義”浮于表面,淪為可被消費的文化符號,而非對女性困境根源和覺醒過程的深刻探討。

文藝作品中,女性角色的塑造通常分為象征性角色和主體性角色兩類,前者指的是將女性作為滿足某種敘事目的的工具,后者則指具有主觀能動性的理性、復雜的人。《醬園弄·懸案》里的三位主要女性更像是貼上了標簽的符號,而非有血有肉、有獨立思想的人。創作者沒有深入挖掘她們各自的背景和生活,只是將她們歸類為“精英女性”“妖女”“受迫害的女性”三種象征性人物。

西林作為上層知識女性,本該對底層女性詹周氏的苦難有深刻理解和共情,在影片中卻高高在上地宣讀著教科書般的口號,看不到她對詹周氏的共情和發自內心的體察。王許梅作為劇中唯一有人物弧光的角色,卻被貼上了“妖女”標簽:原上海舞廳頭牌、獄中的大姐大,她以肉體交換生存資源,卻仍逃不開被槍決的命運。創作者將王許梅的犧牲包裝為給詹周氏的生存鋪路,實則隱含著“不守貞操的女性必須受到懲罰”這一陳舊觀念。

而主角詹周氏,她的人生則被簡化成一個純粹的“苦難模板”:自幼父母雙亡,被賣為婢女,遭遇好賭家暴的丈夫,圖謀不軌的幫助者,嚴刑逼供的警察局長。所有圍繞她的故事只有“被迫害”與“被拯救”兩種。一個為斬斷孽緣將丈夫頭顱砍下,經歷過兩次槍決,以肉身躲過野豬戕害的“命硬”的女人,本該擁有真實而復雜的人物個性與生存狀態,然而影片未展現她的日常生活或心理活動,她在影片中像個沒有自己想法、只被外界推動的木偶。這種貼標簽的做法,讓本該成為高潮的女性互助場面——庭審時三人齊喊“不要屈服”——顯得無法讓人信服。

許多創作者在闡釋女性苦難時,常常將其放在宏大的社會歷史事件中或極端情境之下,仿佛女性困境僅來自某種小概率的極端化事件,而女性覺醒也只有在絕境中才能迸發。這種將女性苦難傳奇化的書寫,一定程度是忽略并回避了女性在普通生活中的“覺醒”。影片將故事背景放在民國,將反抗形式限定為極端的殺夫和法庭抗爭,制造了一種歷史奇觀感,同時也與當下大多數人的現實生活經驗拉開了距離。它讓觀眾可以安心地觀看一個“過去的故事”或“極端案例”,而不必反思自身或當下。影片的核心戲劇沖突建立在詹周氏“殺夫”這個極端行為上,給觀眾一個強烈的暗示:女性追求生存與自由,必須是到了“不是你死就是我亡”的極限狀態才具有正當性和戲劇性。

痛苦的臉、傷痕累累的身體、暴力實施的具體過程,影片用精美的構圖、燈光、慢鏡頭、音效,把這些殘酷場景拍得極具“美感”和戲劇張力,將真實的、普遍的苦難包裝成了像戲劇表演或歷史畫卷一樣。苦難脫離了它植根的日常土壤,觀眾也很難產生深層的共鳴,而忽略了更關鍵的問題:為什么會有這種暴力?社會制度和文化怎么縱容了它?如何才能真正幫助受害者?

《醬園弄·懸案》依賴高能場面堆砌、碎片化敘事、情感邏輯跳躍、人物工具化以及深度議題的表面化處理,滿足觀眾的感官刺激和情感宣泄需求。這種短劇化的敘事模式,與其“商業女性主義”的本質是相輔相成、互為因果的。創作者將女性議題轉化為安全的、可消費的文化符號,既蹭了市場熱點,又避開了深度批判的風險。若想真正創作出具有深度的女性主義文藝作品,唯有將女性角色還原為復雜的“人”,將女性議題扎根于現實土壤,才能擺脫浮于表面的困境,實現真正的價值與意義。

責編:歐小雷

一審:歐小雷

二審:蔣俊

三審:譚登

來源:華聲在線