文|施俊杰

陳思誠監制的電影《惡意》圍繞醫院雙人墜樓案展開,融合網絡暴力、媒體倫理等當下熱門話題,試圖打造一部既有娛樂性又具社會深度的作品。不過,從實際呈現來看,影片在邏輯構建、人物塑造與主題表達等方面仍存有提升空間。

在懸疑電影中,反轉是一把雙刃劍,運用得當能讓觀眾拍案叫絕,反之則會使劇情千瘡百孔,讓觀眾摸不著頭腦。《惡意》在反轉處理上略顯刻意,部分情節的連貫性有待加強。從案件本身來看,警方的調查過程存在一些細節上的疏漏。在關鍵的墜樓案中,諸多重要線索被遺漏或出現的時機不合理。至關重要的監控錄像,在案件初期被警方遺漏,而后續劇情的推動又極大程度上依賴一段“攝像機正對病床”的巧合自拍。人物行為邏輯的鋪陳也存在不足,尤茜前一秒還是為女兒傾盡所有、堅韌不拔的抗癌母親,下一秒僅僅因為得知女兒存活率僅5%,就突然有了殺女的念頭。前期鋪墊較為薄弱,導致人物動機的可信度下降,角色失去了內在的一致性和可信度,淪為隨意擺弄的工具人。整體而言,影片的部分反轉更多服務于即時的戲劇效果,缺乏足夠的故事根基與動機支撐。

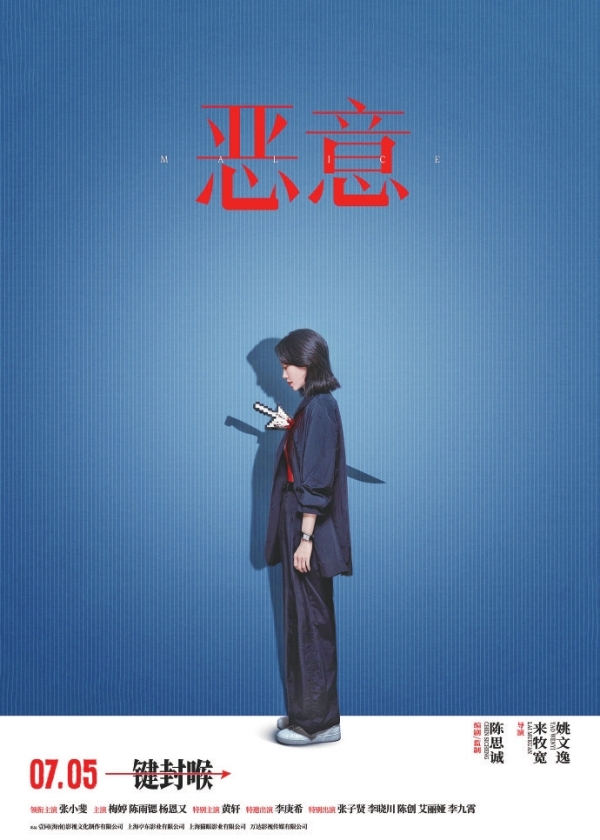

電影《惡意》海報。

電影《惡意》海報。

電影作為一種藝術表達形式,對社會現象和人物形象的呈現應當具有一定的深度和客觀性。然而《惡意》在刻畫網民形象時,更多聚焦于網絡討論中的非理性一面。他們如同聞到血腥味的鯊魚,蜂擁而上,僅憑碎片化的信息就對當事人進行口誅筆伐。在護士李悅被懷疑是兇手時,網民們僅憑她被曝光的文身、酒吧照片等私人生活片段,就不假思索地將她定性為“惡女”,儼然是一群烏合之眾。這種刻畫雖反映了網絡輿論中的某些現象,但相對單一,將復雜多樣的網民群體簡單粗暴地歸為一類,忽略了現實中網民群體的多樣性和理性聲音的存在。這種相對片面的呈現,可能讓觀眾難以感受到對現實群體的完整觀照,也在一定程度上弱化了網絡暴力背后復雜的社會和文化因素。在觀看這樣的電影時,觀眾很難從中看到對自身群體的尊重和客觀呈現。

導演試圖在電影的商業娛樂性與社會深度之間尋求平衡,但《惡意》對網絡暴力主題的探討卻淺嘗輒止,導致了深度與爽感都未能達到預期。從李悅到尤茜,她們在輿論的漩渦中苦苦掙扎,卻無力反抗。這種對網絡暴力破壞力的呈現,雖然具有一定的沖擊力,但僅僅停留在表面的展示,缺乏對背后深層次原因的挖掘。電影沒有深入探討為什么網民會如此輕易地被煽動,媒體在其中又扮演了怎樣復雜的角色,以及社會環境對這種現象的影響。葉攀在追求真相和迎合流量之間搖擺不定,她的行為反映了媒體行業在現實中的困境。然而,電影并沒有對她的內心掙扎進行細膩的刻畫,也沒有對媒體行業的整體生態進行全面的剖析,只是簡單地將她塑造成一個在道德邊緣徘徊的人物形象,未能充分發揮這一角色在主題表達上的潛力。真相與暴力之間的關系,本應是電影深入探討的核心。然而影片對網絡暴力的批判更多停留在表面化呈現,未能觸及問題的核心癥結。它通過讓葉攀以退網刪號“扛下所有”,暗示個體良知是解藥,卻對算法推薦、平臺責任、監管缺失等結構性癥結避而不談。當尤茜跳樓直播被投屏到課堂,學生如看真人秀般驚呼時,電影看似尖銳實則安全地控訴著“看客心理”——畢竟批判觀眾永遠比批判權力更輕松。這種剝去痛感的社會批判,既滿足獵奇,又避免觸碰真正的病灶。

《惡意》有著吸引人的題材和強大的演員陣容,但在劇本創作、人物塑造和主題表達等方面仍有待加強:既想消費現實痛點的流量,又不敢深入肌理直面病灶;既關注人性的復雜,又把角色壓扁成懸疑游戲的紙片人;既嘲笑網民盲從,又用粗暴的標簽冒犯觀眾。影片的探索也反映出當下現實題材電影創作的共性難題——如何在娛樂性與思想性之間找到精準的平衡點。

責編:劉暢暢

一審:印奕帆

二審:蔣俊

三審:譚登

來源:華聲在線