鄒昆山

暮色漫過(guò)洞庭湖面時(shí),我正站在岳陽(yáng)樓前。晚風(fēng)卷著湖水的潮氣掠過(guò)廊柱,燈光秀中,《岳陽(yáng)樓記》里的字句,在流光溢彩的樓臺(tái)前輕輕舒展,宛如跨越時(shí)空的邀約。

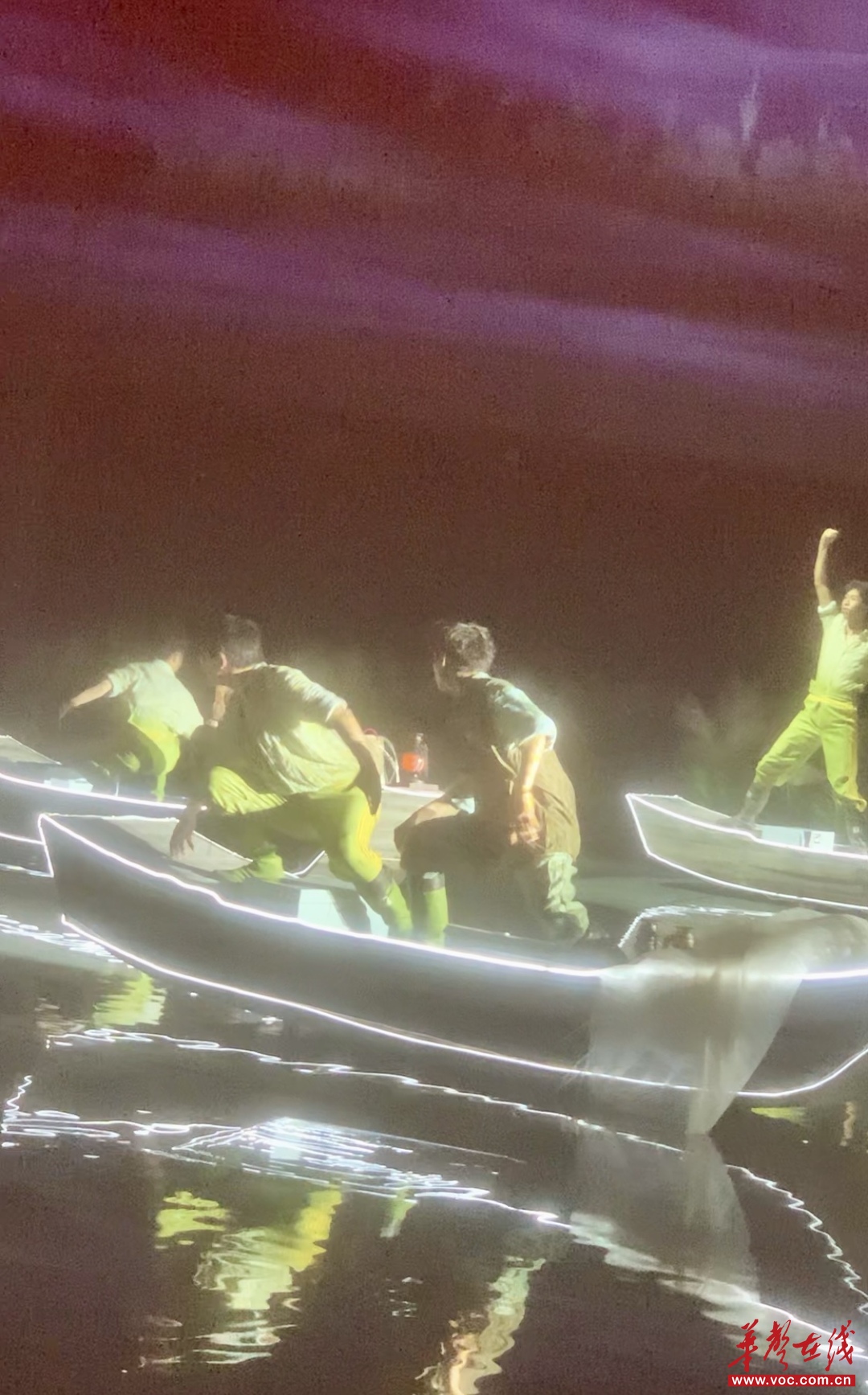

下午,沉浸在洞庭湖博物館的《洞庭幻境》中,余波仍在心頭蕩漾。采桑湖的鳥(niǎo)群飛起時(shí)的振翅聲猶在耳畔,漁民家芝麻豆子茶的溫?zé)徇€留在舌尖。當(dāng)“我們?cè)冢揖驮冢驮凇钡暮姥月^(guò)湖中蘆葦,我忽然領(lǐng)悟:這片水土的魂魄,原來(lái)就在人與自然的凝視里生生不息。荷塘上的黑點(diǎn)從殘荷幻化為飛鳥(niǎo)的瞬間,恰似范仲淹筆下“沙鷗翔集”的意境。啊!千年前的筆墨,早已為今日的生態(tài)哲思埋下了伏筆。

夜色濃重,《今上岳陽(yáng)樓》的燈光在古樓間次第亮起。穿過(guò)“讀記”的燈影,我仿佛看見(jiàn)滕子京在洞庭湖畔徘徊,而千里之外的范仲淹正捻須沉思。當(dāng)“吾誰(shuí)與歸”的叩問(wèn)從歷史深處傳來(lái),周遭的喧囂忽然靜止——這不僅是古人的悵惘,更是每個(gè)站在樓前的人必須面對(duì)的追問(wèn)。

憑欄遠(yuǎn)眺,八百里洞庭在夜色中泛著微光。我恍然大悟,李彥導(dǎo)演團(tuán)隊(duì)用5D光影織就的,不只是兩場(chǎng)演出,更是一條通往心靈的神秘路徑。白日里對(duì)自然的敬畏,與此刻對(duì)理想的仰望在這里交匯:范仲淹的憂樂(lè)情懷,從來(lái)不是博物館里的陳?ài)E,而是流淌在湖湘大地上的血脈。當(dāng)現(xiàn)代科技讓千年詩(shī)句有了溫度,當(dāng)當(dāng)代人的生態(tài)覺(jué)醒與古人的家國(guó)胸襟隔空對(duì)話,我終于邂逅了那個(gè)站在歷史與當(dāng)下交匯處的范仲淹——他的目光掠過(guò)飛鳥(niǎo)與高樓,掠過(guò)漁火與霓虹,最后落在每個(gè)“今上岳陽(yáng)樓”的人眼中。

風(fēng)又起,樓角的銅鈴輕輕搖晃。原來(lái)所謂邂逅,從來(lái)就不是遇見(jiàn)某個(gè)遠(yuǎn)去的背影,而是在這片水土的呼吸里,讀懂自己與歷史的聯(lián)結(jié)。此刻與范仲淹同立樓前的,何止是我?還有無(wú)數(shù)帶著敬畏與敬仰走來(lái)的人,在洞庭的光影里,續(xù)寫(xiě)著“先天下憂而憂,后天下之樂(lè)而樂(lè)”的新篇。

作者簡(jiǎn)介:

鄒昆山

網(wǎng)名泰格三星,漢族,1936年出生,1959年畢業(yè)于武漢大學(xué)中文系。長(zhǎng)期從事教育工作,系中共黨員,湖南作家協(xié)會(huì)會(huì)員,參與編輯出版現(xiàn)代交際學(xué)叢書(shū),著有《演講學(xué)》,小說(shuō)集《彗星光痕》和散文集《落地生根》。

責(zé)編:伍鏌

一審:印奕帆

二審:蔣俊

三審:譚登

來(lái)源:華聲在線