紀紅建

一

村道像蛇一樣蜿蜒前行。

過彩陶橋沿村道前行,途經(jīng)譚家坡龍窯遺跡館,往北約300米,經(jīng)過湖南省考古研究所長沙銅官窯基地,再往北50米左右,村道右邊不遠,是一棟老式平房,屬彩陶源村大坡組。并排五間房,左右兩邊最外側各伸出一間耳房,總共七間房。雖然外墻已經(jīng)刮白,但木梁、木門、木窗,以及部分裸露的土磚告訴我,這是一棟有年頭的房屋。屋前的禾坪有個破舊的搖井,旁邊立著兩口盛滿水的大缸,幾只雞在埋頭尋找食物。房屋的右前方是兩棵參天的樟樹,房后是一片翠綠的竹林。

吳小平沉醉于銅官窯。

吳小平沉醉于銅官窯。

這樣的舊屋在長沙農(nóng)村已經(jīng)非常少見,但更讓我詫異和感興趣的卻是,房屋前面、禾坪最南邊的那座小龍窯。小龍窯由紅磚砌成,約5米長,1米多高;煙囪的高度和龍窯的長度差不多,也是紅磚砌成。旁邊搭了一個鋼構雨棚,里面放了擺放陶瓷坯子的木架子,還有一堆白炭,那一定是用來燒窯的。

這是一座縮小的龍窯,只開了兩個窯口,窯洞里沒有瓷器,也沒有火花。我打開靠近煙囪的那個窯口,貓著腰,朝里望去,里面空空如也。一束光亮從煙囪照射進來。我順著光亮向外望去,光亮來自天空,那是歷史的天空。

我兩手灰白,沾滿了白色的塵土。

二

“吱呀”一聲,東邊耳房的木門打開了,走出一個六十來歲的大姐。中等個頭,體態(tài)偏瘦,手里端著飯碗。她微笑著向我打著招呼,我快步邁了過去。她問,一定是找吳小平的吧?看著我驚訝的樣子,她又補充說,不找他,誰會跑到這鬼地方來。

大姐很熱情,自我介紹她姓劉,是1968年底與吳小平一起從長沙上山下鄉(xiāng)到常德的知青。今天七八個知青在這里小聚,他們每年都要聚一聚。劉大姐說,吳小平這個人很犟,每年都邀請他們到銅官一帶聚會,其實他們都一把年紀了,大都不會開車,過來一趟不方便,也不容易,但他們都拗不過他。

劉大姐領著我進屋,一桌人正圍坐在四方桌邊,坐在寬長板凳上。頭發(fā)花白的他們,熱鬧地吃著飯,你一言、我一語,說得情緒高漲。特別是男士,喝得滿臉通紅。桌上菜并不多,但有臘魚臘肉。劉大姐敞開嗓門,向她的知青朋友介紹我,他們象征性地打過招呼后,又開始沉醉于友誼和醉意之中。

劉大姐聽說我在尋訪銅官窯,叫我坐到角落,聊了起來。她說:“我對銅官窯算不上了解,但這些年卻見證了吳小平這些年著魔銅官窯的情況。”

1951年出生的吳小平,畢業(yè)于湘潭大學。最開始在江西的一所高校當老師,后來在老家長沙當公務員。1988年,或許更早,他就與銅官窯結緣了。那時作為國有企業(yè)的銅官陶瓷公司還比較吃香,當時要面向社會招聘一個副廠長。因為對陶瓷感興趣,還在當老師的他聽到這個消息后,跑到望城報了名。他的筆試成績相當好,進了前三,但遺憾的是缺乏實踐經(jīng)驗和操作能力。他沒有獲聘,卻更點燃了他對陶瓷的熱情。他屬于愈挫愈勇的人。

2011年,吳小平退休。退休前,他就一直夢想做一件自己喜歡,也能跟朋友分享快樂的事兒。用他自己的話說,夢不大,那就是在自家門口的長沙銅官窯玩玩泥巴,看看窯火,喝口禪茶,品味窯火。2012年一開春,他就只身來到銅官鎮(zhèn)的古街上。說服老婆后,他從多年的積蓄中拿出一部分,在古街上買了一棟風雨飄搖的破房子,堅定不移地在這里潛心研究銅官窯。既研發(fā)銅官窯的新產(chǎn)品,還創(chuàng)作關于銅官窯的專著。2018年初,他又在彩陶源村大坡組租了這棟老房子。這樣他不僅離古窯址更近了,也方便建小型龍窯,開發(fā)自己的新產(chǎn)品。

譚家坡遺跡館。

譚家坡遺跡館。

劉大姐像個專業(yè)講解員一樣,又帶著我一個屋子一個屋子地參觀。房子都重新鋪了地板,墻也刷得很白,還裝了空調(diào),但還是顯得異常簡陋。特別是四處擺著矮小的桌子,桌子上擺滿了各種類型、大小不一的陶瓷坯子。我很奇怪,怎么沒見臥室。劉大姐笑著指了指頭頂說,他把自己當成了神仙,住在閣樓上,爬梯子上下。

“哐當!”突然從另一間屋子傳來陶瓷被打碎的聲音,我們趕緊循聲而去。是剛才我們進來參觀時,沒關門,屋外的一只公雞跟進來了,飛到了桌子上,碰倒一個大陶瓷罐。陶瓷罐已半干,正等待著入窯,在烈火中涅槃。

這時,一個個頭不高,戴著眼鏡,滿臉通紅、渾身酒氣的男子氣沖沖地跑了過來。看到大陶瓷罐被摔碎,他滿臉“陰云”,嘴里罵罵咧咧的。他先是責怪劉大姐,知道開門,就不曉得關門,摔碎的不是陶瓷,而是他的心。接著他罵起那只闖禍的公雞,再給老子闖禍,老子就一刀將你砍了,燉了吃了。

趁此機會,劉大姐馬上向吳小平介紹起我來。他略有醉意,似乎聽清了劉大姐的話,又似乎沒聽清。但一會后,他踉踉蹌蹌送來兩本書,扔到我手里。其實是一本書《百問長沙窯》,只是分成了上下兩卷而已。還扔給我一句話,“對于銅官窯,我想說的,想做的,都寫在書里了,你自己去悟吧。我喝酒去了。”怕我尷尬,劉大姐笑著打起圓場:“吳小平一喝起酒來,就什么都忘了,其實人特別好。”

三

從中午到傍晚,這棟老式平房里一直熱鬧非凡。我索性坐在門口寬長的板凳上,認真地看起吳小平關于銅官窯的著作來。后來,我還陸陸續(xù)續(xù)讀了他的《長沙窯傳統(tǒng)工藝與技法》《長沙窯“非遺”歷史文化研究叢書》等著作,邊讀邊思考,邊思考邊研究,才漸漸理解了他與銅官窯的孤獨對話。

很顯然,用酷愛、沖動等詞來形容已經(jīng)不夠了,而應該是著魔,他常常樂在其中而不能自拔。一天到晚,一年四季,他就這樣沉浸在陶瓷的世界里。通過長期與長沙銅官窯的親密接觸,他不僅深刻地了解了它,甚至還采用煉丹法提煉了千年前長沙銅官窯的部分特色元素,又用這些元素做引子,開發(fā)長沙窯的新產(chǎn)品。

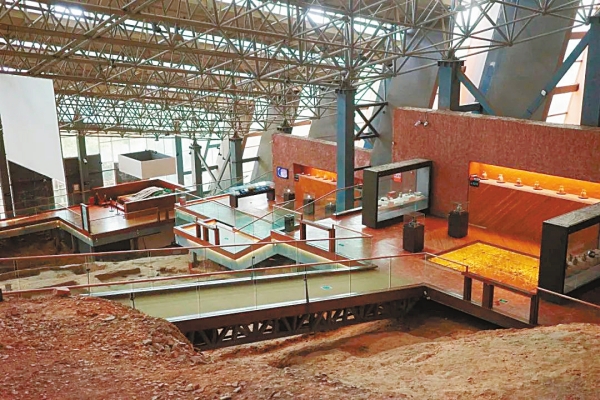

陳家坪遺址,長沙銅官窯國家考古遺址公園內(nèi)一處極具代表性的窯業(yè)遺存分布區(qū)。(圖片均由長沙市文聯(lián)提供。)

陳家坪遺址,長沙銅官窯國家考古遺址公園內(nèi)一處極具代表性的窯業(yè)遺存分布區(qū)。(圖片均由長沙市文聯(lián)提供。)

比如,他采用長沙銅官窯傳統(tǒng)工藝、草灰釉,以手工拉坯成型的方式,采用微型樓式多層龍窯,用柴火煉制過數(shù)十件(套)內(nèi)含長沙窯元素的“春、夏、秋、冬”工夫茶具以及陶制二胡、陶笛、陶簫、陶嗩吶、陶磬、陶鼓等陶制樂器。他夢想借用手中的這些實物,在品茶中聆聽陶樂,穿越1200年歲月,實現(xiàn)與古人的神交與對話,探求長沙銅官窯更多的秘密,尋找一條傳承長沙銅官窯文化的新途徑……

雖然在探索中有困惑和難題,但入魔的他,卻無比快樂。正如他在《百問長沙窯》前言中所言:“有探求一解的樂趣,有答對如同中獎一般的喜悅,有神秘鬼蜮的吸引和發(fā)現(xiàn)藏寶后的笑語。”

責編:歐小雷

一審:歐小雷

二審:蔣俊

三審:譚登

來源:華聲在線