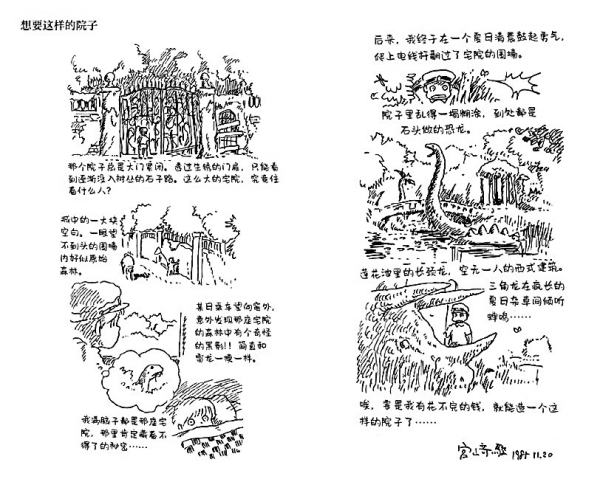

宮崎駿《出發(fā)點(diǎn)》內(nèi)頁圖。

宮崎駿《出發(fā)點(diǎn)》內(nèi)頁圖。冬漫

宮崎駿的每一次“隱退”與“復(fù)出”,都像他的動(dòng)畫作品一樣充滿戲劇性。而這位動(dòng)畫大師的真實(shí)人生,同樣充滿了矛盾與自省。

他所出版的首部隨筆集《出發(fā)點(diǎn)》,不僅全面記錄了他的創(chuàng)作歷程與生活哲思,更披露了許多不為人知的生活瑣事與內(nèi)心掙扎,向我們展現(xiàn)了一個(gè)普通而真實(shí)的宮崎駿——

一個(gè)人如何從多愁善感的少年,一步一步成長為用動(dòng)畫影響世界的造夢(mèng)者。

1.用畫筆去表達(dá)溫柔、希望與愛的力量

1941年,宮崎駿出生于一個(gè)普通的工人家庭。日本戰(zhàn)敗時(shí),宮崎駿年僅4歲。盡管后來的他對(duì)當(dāng)時(shí)的記憶模糊難辨,但社會(huì)的貧困蕭條,父輩的高談闊論,讓小小的宮崎駿成長為一個(gè)內(nèi)心敏感而自卑的少年。他從小就把父親當(dāng)作反面教材,難以找到真正的歸屬感。

“我就這樣成了一個(gè)討厭日本的日本人。”

在18歲那年,他遇到了影響自己一生的電影——日本首部長篇彩色動(dòng)畫片《白蛇傳》。

面臨高考的壓力、青春期的惶恐,種種情緒在電影結(jié)束那一刻涌上心頭,他失魂落魄地走在雪花簌簌落下的街頭,那些原本令他著迷、描寫“人間不如意”的流行漫畫,此刻變得索然無味。

他忽然發(fā)現(xiàn),自己并不想畫那些憤世嫉俗,否定人生的東西,而是渴望肯定這個(gè)世界,用畫筆去表達(dá)溫柔、希望與愛的力量。

大學(xué)畢業(yè)后,宮崎駿懷揣對(duì)動(dòng)畫的熱情和夢(mèng)想,進(jìn)入東映動(dòng)畫公司。他住在一套四疊半的小房子里,每天五點(diǎn)一到就回家,因?yàn)樗J(rèn)定在公司這種地方待久了,人就廢了。

只要有機(jī)會(huì),他就參與動(dòng)畫制作。職位從原畫到構(gòu)圖,再到導(dǎo)演,他在行業(yè)中逐漸找到了自己的立足之地,也積累起豐富的經(jīng)驗(yàn)。

那段時(shí)期,他忙于工作,卻也結(jié)識(shí)了阿樸(高畑勛)、大冢康生等摯友。那時(shí)他們都很年輕,雄心勃勃,充滿希望。毫無疑問,那段青春歲月就是人生最充實(shí)、最重要的出發(fā)點(diǎn)。

2.在自然的節(jié)奏中找回創(chuàng)作源泉

然而,電視動(dòng)畫枯燥的流水線漸漸讓宮崎駿感到厭倦,不管是制作中的作品還是新企劃,都無法激起他的斗志,連《白蛇傳》帶來的感動(dòng)也漸漸淡去。

他敏銳地察覺到,時(shí)代的轉(zhuǎn)折正在來臨,卻無法確切地把握這轉(zhuǎn)折將通往何方。

在此之前,宮崎駿始終認(rèn)為創(chuàng)作是循著自己的本心和欲望,但隨著電視動(dòng)畫的量產(chǎn),工作環(huán)境的惡化,他陷入了前所未有的迷茫。

這種迷茫不僅關(guān)乎創(chuàng)作方向,更關(guān)乎作為動(dòng)畫人:該如何在變革的時(shí)代找到自己的位置?

30歲那年,宮崎駿懷著憧憬初次造訪歐洲,卻發(fā)現(xiàn)整潔的歐式小鎮(zhèn)和發(fā)達(dá)的工業(yè)文明并不能觸動(dòng)心弦。再次讓他改變想法的,正是那片他十分熟悉,又令他愛恨交織的故土。

“我想回歸田園,卻始終在城市的煙塵中摸爬滾打。”當(dāng)他在林間漫步,看見山毛櫸初綻的嫩芽時(shí),一種前所未有的感動(dòng)涌上心頭。

他開始重新審視來自自然的饋贈(zèng):土地孕育的一切,草木、氣候、飲食,甚至母親講述的鄉(xiāng)村日常,都隨著歲月的變遷化作養(yǎng)分,融入了創(chuàng)作。

生活再艱難,也要倔強(qiáng)地活下去——這逐漸成為他最想傳遞給世界的信念。

《天空之城》中的機(jī)器人兵、小獸、大樹和飛行石,共同維系著靜謐而復(fù)雜的生態(tài)系統(tǒng),沒有主宰者,卻有默契的節(jié)奏,那是生命在漫長時(shí)間中自然形成的呼吸。

《風(fēng)之谷》中的腐海由毒素、真菌與奇異植物交織而成,既是死亡的象征,卻也是凈化世界的希望。生長于腐海深處潔凈世界的植物,正是生命最動(dòng)人的宣言。

這位曾經(jīng)厭惡自己的大師,在自然的節(jié)奏中找回了創(chuàng)作源泉。

他描繪的不是理想化的自然,而是一個(gè)生生不息、既溫柔又殘酷的現(xiàn)實(shí)世界。

對(duì)他而言,敬畏自然就是對(duì)生命本真的尊重。

童年的隱秘傷痕,對(duì)自然的深刻洞察,讓宮崎駿的動(dòng)畫世界里永遠(yuǎn)存在著溫柔的悖論。

“我之所以想做面向孩子的作品,也是出于某種補(bǔ)償心理。”

“我覺得童年不是為長大成人服務(wù)的,童年就是童年,只有在童年才能體驗(yàn)到那些獨(dú)一無二的東西。”

許多年后,即使獲得了奧斯卡金像獎(jiǎng)、金熊獎(jiǎng)等殊榮,他依然堅(jiān)持——要為孩子制作動(dòng)畫。

3.為幻想世界注入現(xiàn)實(shí)的重量

然而,能打動(dòng)孩子的魔法往往扎根于現(xiàn)實(shí)的土壤,即使創(chuàng)造出無數(shù)瑰麗奇妙的幻想世界,最重要的仍然是為之注入現(xiàn)實(shí)的重量。

在《龍貓》中,小梅和小月與傳說中的森林守護(hù)神“龍貓”邂逅,收獲了一段奇妙的緣分。但她們依然會(huì)像普通姐妹一樣爭吵,會(huì)為母親的病情憂心忡忡。溫柔的宮崎駿最終讓她們乘上貓巴士夜訪醫(yī)院,這個(gè)最為夢(mèng)幻的場景,映照出了孩子真實(shí)的期盼。

他不再回避描繪現(xiàn)實(shí)的殘酷。環(huán)境的惡化、人性的陰暗,都在他的作品中赤裸呈現(xiàn)。

不能飛的琪琪、流離失所的希達(dá)、被詛咒的蘇菲……宮崎駿筆下的主人公們帶著現(xiàn)實(shí)生活的傷痕,卻從未淪為悲情的符號(hào)或故事的陪襯,而是純真、勇敢、擁有自我救贖的力量,最終蛻變成為能夠被擁抱、被理解、被尊敬的存在。

他將真實(shí)的生存命題化作孩子也能理解的溫暖寓言,那些看似天馬行空的幻想,背后也蘊(yùn)藏著直面生活的勇氣。

摯友高畑勛被宮崎駿叫作“大地懶”,而在他的眼中,宮崎駿是個(gè)“矛盾的集合體”——在工作現(xiàn)場,是出了名的完美主義者,嚴(yán)苛的自律與熾熱的創(chuàng)作欲讓同事們又敬又怕;在私底下,卻保持著孩童般的純真與敏感。孩子氣的天真與成年人的克制不斷碰撞,最終在作品中完美呈現(xiàn)。

翻開《出發(fā)點(diǎn)》,仿佛打開了宮崎駿從不離身的靈感筆記本,那些曾經(jīng)壓抑的情感、對(duì)自然的敬畏、對(duì)人類復(fù)雜性的疑惑,乃至對(duì)業(yè)界前景的兩難心情、人生的精彩瞬間,都在紙頁間清晰地鋪展開來。

“不要為了無聊的感性和自我去做電影。”

“大家都忙著趕時(shí)髦,所以我無論如何都想做一個(gè)怪老頭。”

“別人都去追趕潮流,我就能做自己想做的事。”

“說賭上自己的人生未免有些夸張,可既然選擇了動(dòng)畫師這個(gè)職業(yè),就應(yīng)該做些有價(jià)值的事。此時(shí)此刻,我正在探索自己該走的路。”

“我的割裂感與觀眾對(duì)解放內(nèi)心的渴望是一致的,但都需要堅(jiān)定的意志。所以我只能一次又一次回到自己的出發(fā)點(diǎn)。”

作品來自人生,而人生也被作品反哺。

為了創(chuàng)作,他不斷觀察、思考和修正自己的人生態(tài)度,讓過去的經(jīng)歷一一融入畫布。也讓我們明白,我們所喜愛的每個(gè)角色其實(shí)都是他內(nèi)心某部分的投影,而每個(gè)世界觀的構(gòu)建,也是他與自己和解的過程。

在《出發(fā)點(diǎn)》中,他嘲諷媚俗,擁抱真情;不擅長寫劇本,卻相信故事自有生命;痛斥工作狂文化,自己卻永不停止創(chuàng)作。

這種自我撕扯的張力,孕育出了那些既扎根現(xiàn)實(shí)又閃耀理想光芒的動(dòng)畫角色,讓人們真正觸摸到他畢生求索的創(chuàng)作原點(diǎn)。

無論生活如何殘酷,生命本身就蘊(yùn)含著超越困境的力量,讓我們一次又一次地找回自己的出發(fā)點(diǎn)。

也許當(dāng)宮崎駿再一次宣布退休時(shí),觀眾不會(huì)再追問真假。因?yàn)槲覀冎溃灰€有想講述的故事,想描摹的世界,他的畫筆就永遠(yuǎn)不會(huì)真正停歇。

責(zé)編:歐小雷

一審:歐小雷

二審:蔣俊

三審:譚登

來源:華聲在線