華聲在線全媒體記者 高煜棋 通訊員 喬木 劉成琳 曹愛民

肖光盛今年95歲,他說,自己與三湘都市報的緣分,是從1995年開始的。那時的他喜歡看點文章,三湘都市報精彩紛呈的內容,非常吸引他,他也是第一批讀者和粉絲。

2008年,肖光盛開始與報社聯手助學,成為“合作伙伴”,“報社每年都會托舉成績優秀的困難學子圓‘求學夢’,我負責收集資料進行推薦,一直持續至今。”

“虔心資助寒門學子三千,雄心培養科技人才三百”,7月30日,肖光盛帶著一面錦旗,來到報社。老人說,這些數字背后,是學生們夢想的實現,也是一段善行的記錄。感謝的話語中,絕口不提自己為助學付出了多少心血。

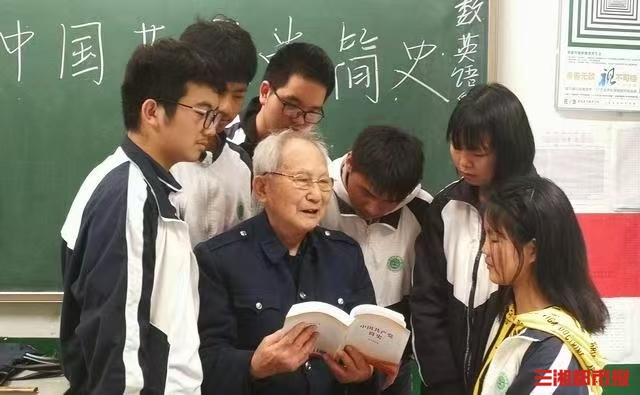

圖說:肖光盛老人在開展助學工作。

圖說:肖光盛老人在開展助學工作。

孩子一聲“想上學”,老人換上膠鞋開始“助學長跑”

肖光盛,1930年7月出生,婁底漣源市稅務局一名退休干部。1991年退休后,因為一次觸動,踏上了長達30余年的愛心助學路。

那年冬天,雪落得比往年都早。肖光盛踩著沒過腳踝的積雪,去漣源一個偏遠的山村看望朋友吳堯升。土磚屋里,火塘里只剩幾點微紅,吳堯升縮在草墊子上,懷里摟著兩個瘦小的孩子。

兒子觸電走了,兒媳改嫁他鄉,這個家庭處于困境。 肖光盛仔細詢問情況,小女孩眼淚一掉,說出一句,“爺爺,我想上學”。一聲“想上學”,像鈍刀子割在肖光盛的心頭。

他掏遍全身,只摸出剛領的500元退休金。他把錢塞進朋友布滿裂口的手心,喉嚨發緊:“再苦,也不能苦了孩子。”

當晚,肖光盛輾轉難眠,眼前總是浮現孩子那雙眼睛。睜眼到天亮,他翻身坐起,在臺歷上寫下一行字:“用十年,找十萬人,籌一百萬,讓一百個孩子不再掉淚。” 從那天起,退休的肖光盛把畫筆、花盆、閑書統統收進柜子,換上一雙膠鞋、一個帆布包,踏上了“助學長跑”之路。

30多年奔波籌款,幫助1800余名困難學生圓“求學夢”

走機關、進企業、到學校、跑農村,肖光盛一年至少有300天奔波在募捐路上。 2005年,肖光盛圓滿完成第一個“愛心十年計劃”:發動了11萬多人,募捐了100多萬元,幫扶了108位亟須幫助的人,他把每筆捐款記在本子上,把每個受助娃的照片貼在客廳。

2009年,肖光盛又提前完成了自己的第二個“愛心十年計劃”:發動了30多萬人,募捐了300萬元,幫扶了300位亟須救助的人。

這一年,肖光盛80歲(虛歲)了。“歇歇吧。”面對親友們的好心相勸,肖光盛卻怎么也放心不下他牽掛的人和事,“正因為我80歲了,時間對我來說尤為珍貴,只要我還有一口氣,就要堅持助學到生命的最后一刻。”

2011年4月,從漣源市七星街鎮土珠村調查困難學子家庭情況回來的路上,老人不幸摔傷右腿,導致骨折,不得不住院進行手術治療。傷筋動骨一百天,他只在醫院待了一個多月,就倔強地拄著拐杖再次上路,“等不了,還有學生需要我幫助。”

善行不止,到2024年止,老人行程超70萬公里,籌集善款1200多萬元,幫助1800多個學生圓了“求學夢”。

與三湘都市報攜手助學,一面面錦旗記錄“公益友誼”

7月30日,95歲的肖光盛又一次來到三湘都市報,專門制作了一面錦旗送了過來,“這是我們公益友誼的見證。”每年暑假,老人都會帶著困難學子的材料來報社。肖光盛表示,眼下正是“入學季”,他也正忙著帶困難家庭的學子去聯系、申請公益基金,確保孩子們可以準時、順利入學。

老人的善舉,改變了很多孩子的命運。2023年,婁底漣源橋頭河鎮井塘村的胡鳳嬌同學,考出了歷史類582分的成績,期待著進入湖南師范大學,成為一名老師。父母年近六旬,一直在家中務農,家里幾個孩子都要上學,經濟拮據。高考之后她就來到長沙,在一家飲品店中打暑假工,希望減輕父母的負擔。 得知胡鳳嬌的情況后,肖光盛向三湘都市報推薦了她,希望能幫她申請到助學公益基金。

經過走訪、摸底,詳細了解到胡鳳嬌的情況,三湘都市報聯合阿里公益天天正能量,為她頒發了10000元的“正能量勵志學子追夢獎學金”,胡鳳嬌如愿走入夢想中的大學。受到幫助的她,在學習之余,同樣關注公益,積極參加學校組織的各項公益活動。

“看到苦難家庭的學子能領到助學金,繼續學業,是我最開心的事情。”肖光盛坦言,對于困難家庭的孩子來說,唯有讀書才能改變命運。這些年他接觸了許多類似家庭,更加堅定內心的想法:助困先助學,要重點幫扶家庭困難、品德特好、成績特優的“三特”學子。

受肖光盛的影響,老人埋在很多學子心中那顆善與愛的種子,一顆顆地萌芽。梁美英六年級時,家里突遭變故,父親意外離世,家庭陷入困難。無助迷茫的時候,肖光盛伸出援手,幫助了她10年,直到大學畢業。如今,梁美英成為一名老師,她回到家鄉漣源,走上教學扶智之路。

“我現在還干得動,目標是助學到100歲,也希望可以帶動更多人助學。”肖光盛表示,培養更多堪當重任的高素質人才,是他的“終身事業”。

圖說:肖光盛老人在開展助學工作。

圖說:肖光盛老人在開展助學工作。

責編:洪曉懿

一審:印奕帆

二審:盧小偉

三審:譚登

來源:華聲在線