一百多年前,緬甸使者騎象北上,沿著湘黔滇古驛道,途由貴州前往京都;7月的初夏,我們《楹聯里的湖南》報道組自湖南向貴州而來,追尋那段隱藏在歷史長河中的畫卷。

青石板上,歲月綿長。位于湘黔交界的鎮遠古城,素有“滇楚鎖鑰、黔東門戶”之稱,曾發揮著舉足輕重的作用。

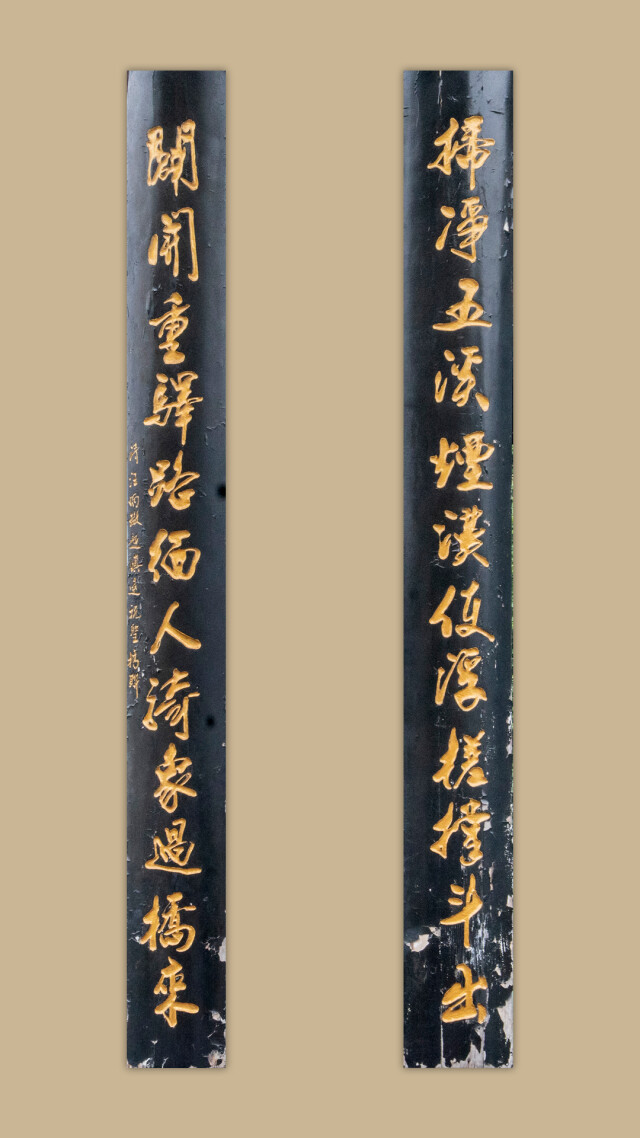

跨越?陽河的祝圣橋上,懸著一副飽含歷史韻味的楹聯:

掃凈五溪煙,漢使浮槎撐斗出;

辟開重驛路,緬人騎象過橋來。

這副楹聯出自湖南寧鄉人汪炳璈之手,此聯背后蘊藏著怎樣的歷史淵源?又有著何種歷史價值?在微涼的夏日清風中,貴州師范大學文學院教授張明強為我們拂去歷史浮塵,娓娓道來其中故事。

看!緬甸小哥騎大象送“國際快遞”來了

藏在西南群山之中,鎮遠古鎮宛若桃源。

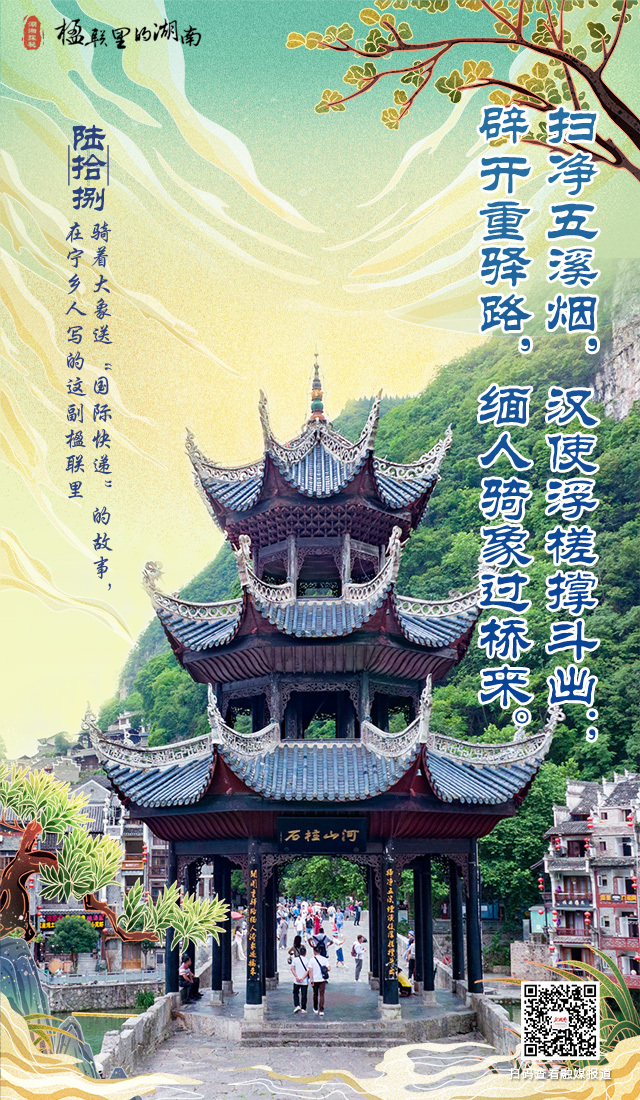

沿著?陽河一路溯源,我們來到了橫跨河面的祝圣橋。這座始建于明萬歷年間的青石大橋,不僅是古鎮連接兩岸的唯一通道,更是湘黔滇古驛道上的重要樞紐。

(魁星樓上掛著由時任鎮遠知府汪炳璈題寫的楹聯。)

(魁星樓上掛著由時任鎮遠知府汪炳璈題寫的楹聯。)

橋中央矗立著魁星樓,為時任鎮遠知府汪炳璈所建,旨在振興貴州文風。樓成之際,汪炳璈題聯祝詞,其中一副便是“掃凈五溪煙,漢使浮槎撐斗出;辟開重驛路,緬人騎象過橋來。”

“此聯可稱得上是汪炳璈所作楹聯中的佼佼者。”張明強教授贊嘆有加。

上聯生動描繪出當時清朝使者經由水路到達鎮遠祝圣橋附近碼頭,舍舟登岸,轉走驛路出使西南緬甸諸國的情形。首句“掃凈五溪煙”,從字面上說是清除五溪地區(即湘西黔東)的煙霧,借指包括鎮遠在內的五溪水道通暢,沒有阻隔。接著“漢使浮槎撐斗出”中的“斗”字妙用雙關:既可理解為陡峭的河岸,也可指天河附近的斗宿,顯然是引用了漢代張騫浮槎天河的典故。

(張明強教授為記者解聯。)

(張明強教授為記者解聯。)

下聯“辟開重驛路,緬人騎象過橋來”則直白寫實,描繪緬甸使者騎著大象,沿著蜿蜒曲折的驛路,途經鎮遠祝圣橋北上的情景。

這副楹聯將歷史和現實融合一體,對仗工穩,“掃盡”“辟開”用詞精妙,富有氣勢,呈現出悠遠的歷史感和開闊的空間感,生動呈現了中外交往的西南畫卷。

“聯句平實卻巧用修辭,生動又簡練地記錄了明清時期特別是清代后期中國和緬甸、南掌(今老撾)等東南亞國家友好交往的歷史。”張明強教授笑著說,“聯意深遠、闊大,汪炳璈寫聯功力非凡,確實當得起‘風流太守’的美譽。”

(祝圣橋頭矗立著“緬人騎象過橋來”的銅像。)

(祝圣橋頭矗立著“緬人騎象過橋來”的銅像。)

如今,祝圣橋頭矗立著“緬人騎象過橋來”的銅像,似與百年前的盛景交匯融合。“來看呀,緬甸小哥真的騎著象來送快遞了!”“這緬甸小哥的著裝真是有趣。”“這后面還有個銅像呢!”游客們的驚呼打斷了我們的思緒,這組充滿異域風情的雕塑,引得大家紛紛駐足打卡。

據史料記載,光緒元年(1875年),“朝鮮、琉球、緬甸入貢。”隨后于光緒二年(1876年)二月,緬甸使者又經此橋返回國內,此時汪炳璈剛好在鎮遠知府任上,“他或許曾親眼目睹過這一史實呢。”張明強教授向我們提出了自己的猜測。

作為歷史親歷者所寫下的楹聯,見證了鎮遠作為連接京師與東南亞國家重要通道的歷史地位,其價值不言而喻。“汪炳璈這副對聯巧妙地寫出了南方絲綢之路的情景,它不僅是中外友好交往的見證,也是南方絲綢之路的生動寫照。”張明強教授總結道。

“風流太守”的文治情懷

若在鎮遠問上一聲“汪炳璈”,恐怕知道的人不多,但只要提到“風流太守”,多數人就會恍然大悟——“原來是他!”汪炳璈現如今流傳盛廣的名氣,也是其當年廣受百姓愛戴的體現。

汪炳璈,湖南寧鄉人,考中舉人后,曾在湖北巡撫胡林翼幕府、廣西巡撫劉長佑幕府任幕僚,同治六年(1867)調補貴州后,歷任安順、遵義、大定、銅仁、鎮遠各府知府,凡他所任之處,都留有膾炙人口的詩詞、對聯,展現了卓越才華,可謂文士風流,文采斐然。

(空中俯瞰魁星樓。)

(空中俯瞰魁星樓。)

汪炳璈重視文化和文教,在鎮遠任職期間,在滇黔學子進京趕考必經的祝圣橋上修建了一座魁星樓,以求魁星點斗、高中狀元,并在樓建成后放出預言,稱貴州十年后必出狀元,后貴州果然出了兩位大魁,故此樓又被當地人稱為“狀元樓”,喚祝圣橋為“狀元橋”。

如今,祝圣橋上仍留有汪炳璈當初修建魁星樓所題三副楹聯,除“掃盡五溪煙”聯外,其中一副位于底層:“人上翠微梯,蓬島春蔭天尺五;客來書畫舫,桃花流水月初三”,著眼于鎮遠的山水景色;另一副為二樓楹聯:“把笛做龍吟,東去洞庭秋月滿;傳書隨鳳使,西來滇海慶云多。”將鎮遠作為滇楚重要橋梁的地位展現出來,但張明強教授認為,“兩聯比之‘掃盡五溪煙’一聯,少了歷史背景的厚重與悠遠,缺了幾分歷史的沉淀感。”

(鎮遠古鎮上的游人絡繹不絕。)

(鎮遠古鎮上的游人絡繹不絕。)

汪炳璈在黔疆宦海沉浮十四年,與貴州結下深厚淵源,他勤政愛民、克己奉公,深受百姓愛戴,時至今日,貴州各地仍能看到他的題詠,足見其影響深遠。

新時代的交通,從古驛路奔向高速路

貴州山多地險,自古交通不便。“天無三日晴,地無三里平”曾是貴州的真實寫照。記者一路驅車,但見河流縱橫,水流湍急,多有險灘礁石。直到行至鎮遠,才見自西向東而來的?陽河碧波蕩漾。

(無人機航拍下鎮遠古城。)

(無人機航拍下鎮遠古城。)

行走在鎮遠古街,青石板路被歲月磨得锃亮,與保存完好的古樸建筑相映成趣。熙熙攘攘的古城里,衣著鮮艷的人們穿梭于街巷,與古老的建筑群落形成鮮明對比。

站在?陽河畔的老碼頭邊上,記者好奇地問縣政協文史委主任段向東:“鎮遠水運發達,應是得益于?陽河的優越條件吧?”

段向東點頭稱是,轉頭向我們鋪陳道來:“?陽河發源于貴州甕安,全長430公里,其水流相對平穩,流量適中。它西連滇地,東達洞庭,地理位置優越,是貴州最早開發的河流。”

(鎮遠縣政協文史委主任段向東接受記者采訪。)

(鎮遠縣政協文史委主任段向東接受記者采訪。)

?陽河沖破群山阻隔,為貴州打開了與外界溝通的通道。順流而下,可經沅江、洞庭湖入長江,進而通達全國。鎮遠古城依?陽河而建,地處西南腹地,成為古時軍事重鎮和交通要地,素有“欲通云貴,先守鎮遠”之說。

鎮遠的繁榮得益于其“右看滇南頭,左盡楚北尾”地理優勢,以及水運與驛道的不斷開拓延展。?陽河作為黔地最早通航的河流,自戰國時期就開始扮演交通運輸上的重要角色。湘黔滇驛道隨之發展,歷經南宋、元、明各朝,逐漸形成了一套完善的水陸運輸網絡,鎮遠成為其中的樞紐。隨著王朝的鼎盛和對外交往的增加,湘黔滇古驛道發展成為西南絲路之萬里梯航國際大通道。

更令人欣慰的是,今天的國道、高速公路和鐵路,部分路線仍然沿襲著昔日古驛道的走向。先人的智慧,像一條無形的紐帶,將古今緊密相連。他們開創的路徑,以新的方式被不斷延伸,連通西南,連接世界。

記者手記

歷史的回響

站在?陽河畔,讓人不禁陷入沉思。

昔日繁華的湘黔滇古驛道因水運衰落而漸隱,曾經熙攘的碼頭如今只停泊游船。這座因水運興盛的古城,似乎已悄然退出歷史舞臺。

然而,歷史有它自己前進的節拍。

漫步鎮遠,游客依舊絡繹不絕,為古城的悠久歷史和人文底蘊所傾倒。在魁星樓前,人們駐足凝視那副傳世楹聯,仿佛與百年前的“風流太守”汪炳璈對話。悠久歷史在這里化作文旅市場的養分,推動古城繼續煥發生機。

站在祝圣橋上,望著魁星樓,仿佛聽到了歷史的回響。那是汪炳璈筆下的豪邁詩意,是緬甸使者的異域風情,是無數商旅、文人留下的足跡與墨香。

夕陽下,?陽河靜靜流淌,仿佛訴說著千年滄桑。這座古城和它承載的歷史,將在新時代繼續綻放異彩。因為歷史,從未止步;文明,永遠向前。

嘉賓介紹:張明強

現任貴州師范大學文學院教授、博士生導師,兼任中國駢文學會(籌)常務理事、中國李清照辛棄疾學會理事。

湖南日報·新湖南客戶端 出品

總策劃/夏似飛

統籌/文鳳雛 趙雨杉

執行/李茁 朱玉文 王華玉 朱曉華

撰文/姚昕玥 周楊

攝影攝像/李健

剪輯/戴鉞

設計/周圓

責編:伍鏌

來源:華聲在線